- 英語リスニングに強くなる!英音研公式ブログ / 204.心に響く英語ことわざ2

公開日

2025.08.27

更新日

2025.08.31

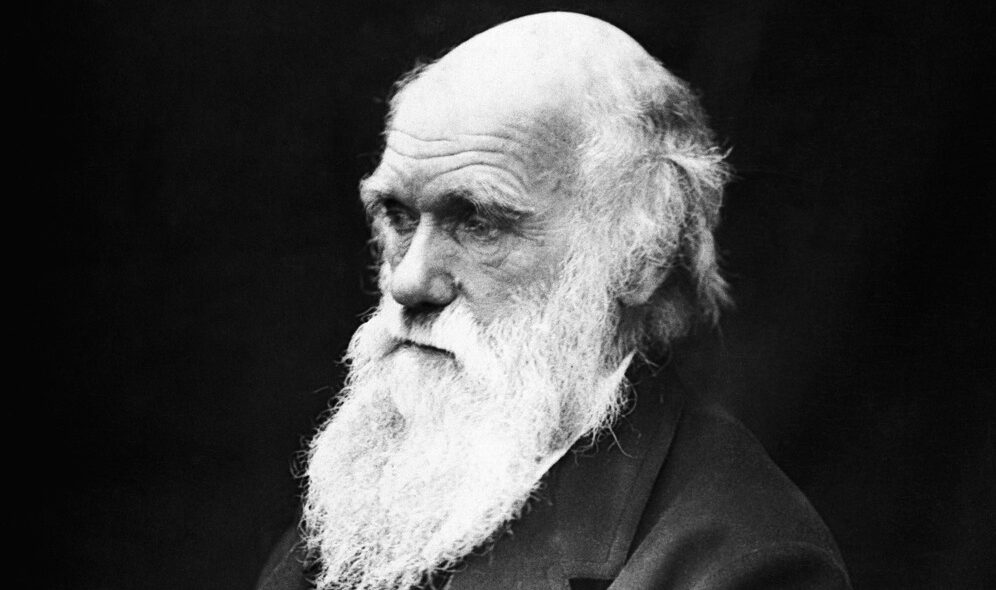

心に響く英語ことわざ(577)「種の起源」で有名な英国の生物学者チャールズ・ダーウィンの名言 I am turned into a sort of machine for observing facts and grinding out conclusions.(科学の本質は観察と探求にある)

“I am turned into a sort of machine for observing facts and grinding out conclusions.”

直訳は「私は事実を観察し、結論を導き出すための、ある種の機械になってしまった」で、似た意味のことわざに「科学の本質は観察と探求にある」があります。

チャールズ・ダーウィン(Charles Darwin)の名言 I am turned into a sort of machine for observing facts and grinding out conclusions. の意味

この言葉は、進化論の提唱者であるチャールズ・ダーウィンが、晩年の手紙の中で自身の研究姿勢について述べたものです。この名言は、彼がいかに厳密かつ客観的な科学者であったかを示しており、感情や主観を排除し、ひたすら事実に基づいた論理的な思考を積み重ねることで、偉大な発見に至ったことを物語っています。

この言葉が意味すること

この名言は、ダーウィンの科学的なアプローチを象徴的に表現しています。

- 「observing facts」(事実を観察すること) これは、先入観や仮説に囚われず、徹底的に自然界の現象を観察し、データを収集することの重要性を示しています。彼の研究の出発点は、ガラパゴス諸島での動植物の観察であり、それは彼の研究の基盤となりました。

- 「grinding out conclusions」(結論を導き出すこと) この「grinding out(粉砕する、苦労して生み出す)」という表現は、単純な観察で結論が生まれるのではなく、集めた膨大な事実を一つ一つ丹念に分析し、論理的に思考を重ねるという、地道で骨の折れる作業を示しています。

まとめ

ダーウィンのこの言葉は、科学者としての彼の厳格な客観性と探究心を表しています。彼は、感情や個人的な信念に左右されることなく、ひたすら事実と向き合い、そこから論理的な結論を導き出すことに自らを捧げました。この「機械」のような徹底した姿勢こそが、彼を偉大な科学者とし、進化論という人類の思考に革命をもたらす結論を導き出したのです。

似た意味の英語のことわざ

- “Facts are stubborn things.” (事実は頑固なものである。) この言葉は、事実が何よりも重要であり、議論や信念によって変えられないことを意味しています。ダーウィンの「事実を観察する」という姿勢と共通しています。

- “An apple a day keeps the doctor away.” (一日一個のリンゴは医者いらず。) これは日常的な健康維持の重要性を意味するもので、ダーウィンの言葉とは直接的な関連性はありません。

- “Seeing is believing.” (百聞は一見にしかず。) このことわざは、実際に自分の目で見て確かめることの重要性を説いています。ダーウィンの「事実を観察する」という姿勢に通じるものがあります。

似た意味の日本語のことわざ

- 「机上の空論」 理論だけで実際には役に立たない考えのこと。ダーウィンの言葉は、これとは対照的に、実践的な観察や事実に基づいた思考の重要性を示しています。

- 「千里の道も一歩から」 どんなに遠大な目標も、最初の一歩から始まるという意味。ダーウィンの研究が、日々の地道な観察の積み重ねから始まったことを表しています。

- 「継続は力なり」 どんなことでも、継続して努力を続ければ、やがて大きな力となるという意味。ダーウィンの研究が、長年にわたる膨大な観察と分析によって成り立っていることを示しています。

チャールズ・ダーウィン(Charles Darwin)の波乱万丈な生い立ち

チャールズ・ダーウィン(1809-1882)は、イギリスの自然科学者であり、「進化論」を提唱した人物として知られています。彼の研究は、生物学だけでなく、哲学や社会にも大きな影響を与えました。

幼少期と探究心

1809年、イギリスのシュルーズベリーで裕福な医師の家庭に生まれました。幼い頃から自然界に強い興味を持ち、昆虫採集や地質学の観察に熱中しました。 父の意向で医学を学び始めますが、血を見るのが苦手だったため、すぐに興味を失い、その後ケンブリッジ大学で神学を学びました。しかし、彼の本当の情熱は、あくまで自然科学にありました。

ビーグル号の航海

彼の人生の最大の転機は、22歳の時でした。友人の勧めもあり、調査船「ビーグル号」の博物学者として、世界一周の航海に参加しました。この航海は5年間にも及び、南米やオーストラリア、特にガラパゴス諸島で、彼は膨大な種類の動植物や地質学的なデータを収集しました。 ガラパゴス諸島のゾウガメやフィンチ(鳥)が、島ごとに異なる特徴を持っていることを観察し、種が環境に適応して変化するというアイデアを思いつきました。

進化論の完成と発表

帰国後、彼は収集した標本やデータを徹底的に分析し、「自然選択」という概念にたどり着きました。しかし、彼の発見は当時の社会の価値観や信仰に反するものであったため、公表をためらいました。 それから20年以上の歳月をかけて研究を続け、1859年にようやく『種の起源』を出版しました。この本は大きな論争を巻き起こしましたが、彼の進化論は次第に科学界に受け入れられていきました。

晩年と遺産

晩年は、健康に恵まれませんでしたが、進化論をさらに発展させる研究を続けました。彼は1882年に亡くなり、その功績を称えられ、ニュートンと同じウェストミンスター寺院に埋葬されました。 ダーウィンの生涯は、ひたすら事実を追い求め、信念を貫いた探究の物語です。彼の進化論は、生物学だけでなく、哲学や社会学など、あらゆる分野に影響を与え、私たちの世界観を根本から変えました。

***

心に響く英語ことわざ(576)仏教の祖ブッダの名言 Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.(今を生きる)

https://www.eionken.co.jp/note/on-the-present-moment/

心に響く英語ことわざ(578)英国の文豪チャールズ・ディケンズの名言 Have a heart that never hardens, and a temper that never tires, and a touch that never hurts.(硬くなることのない心)

https://www.eionken.co.jp/note/have-a-heart-that-never-hardens/

著者Profile

山下 長幸(やました ながゆき)

・英語リスニング教育の専門家。長年、英語リスニング学習を実践・研究し、日本人に適した英語リスニング学習方法論を構築し、サービス提供のため英音研株式会社を創業。

・英語関連の著書に「生成AIをフル活用した大人の英語戦略」「英語リスニング学習にまつわるエトセトラ:学習法レビュー」「なぜ日本人は英語リスニングが苦手なのか?」など17冊がある。

Amazon.co.jp: 英音研株式会社: 本、バイオグラフィー、最新アップデート

お知らせ

お知らせ

英音研公式ブログ

英音研公式ブログ

お問い合わせ

お問い合わせ