- 英語リスニングに強くなる!英音研公式ブログ / 204.心に響く英語ことわざ2

公開日

2025.09.08

更新日

2025.09.08

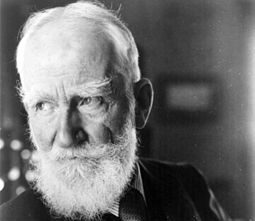

心に響く英語ことわざ(651)「マイ・フェア・レディ」の原作者として有名なアイルランドの劇作家バーナード・ショーの名言 I learned long ago, never to wrestle with a pig. You get dirty, and besides, the pig likes it.(関わるな、放っておけ)

“I learned long ago, never to wrestle with a pig. You get dirty, and besides, the pig likes it.”

直訳は「私はずっと前に学んだ。豚と格闘してはいけないと。あなたは汚れるし、その上、豚はそれを喜ぶからだ」で、似た意味のことわざに「関わるな、放っておけ」があります。

ジョージ・バーナード・ショー(George Bernard Shaw)の名言 I learned long ago…の意味

この言葉は、アイルランドの劇作家、評論家であるジョージ・バーナード・ショーが、「無益な議論」について述べたものです。彼は、理性の通じない相手や、無益な論争に巻き込まれることの愚かさを、豚との格闘というユーモラスな比喩で表現しています。

この言葉が意味すること

この名言は、「相手を選ぶことの重要性」を強調しています。

- 「never to wrestle with a pig」(豚と格闘してはいけない) ここで言う「豚」とは、理性の通じない相手、論理的な議論ができない相手、あるいは、泥仕合を好む相手を指しています。このような相手と議論をしても、建設的な結論は得られず、時間とエネルギーを無駄にするだけです。

- 「You get dirty」(あなたは汚れる) この部分は、そのような無益な議論に巻き込まれることで、私たちが精神的、あるいは倫理的に「汚れる」ことを示しています。冷静な議論を保とうとしても、相手のレベルに引きずり込まれ、感情的になったり、品位を損なうような言葉を使ったりしてしまう可能性があります。

- 「and besides, the pig likes it.」(その上、豚はそれを喜ぶからだ) この部分が、この言葉の最も皮肉な点です。議論の相手は、泥仕合や論争を好むため、私たちが感情的になったり、反論したりするほど、相手はそれを楽しむのです。したがって、彼らとの論争は、彼らを喜ばせるだけであり、私たちに何の利益ももたらさないことを示しています。

似た意味の英語のことわざ

- “Don’t argue with a fool, he’ll drag you down to his level and beat you with experience.” (愚か者と議論するな、彼はあなたを彼のレベルまで引きずり下ろし、経験で打ち負かすだろう。) これは、豚との格闘の比喩を、より直接的に表現したものです。

- “Where there is a will, there is a way.” (意志あるところに道は開ける。) これは、ポジティブな目標に向かって努力することの重要性を説いていますが、ショーの言葉は、その努力の方向性が、無益な論争に使われるべきではないことを示唆しています。

- “Better three hours too soon than a minute too late.” (1分遅れるよりも、3時間早く着く方が良い。) これはウィリアム・シェイクスピアの名言で、時間の有効活用を説いていますが、ショーの言葉は、その時間を、無益な議論に浪費すべきではないことを示しています。

似た意味の日本語のことわざ

- 「関わるな、放っておけ」 無益なことや面倒なことに巻き込まれるな、という意味。ショーの言葉を的確に表す日本語です。

- 「触らぬ神に祟りなし」(さわらぬかみにたたりなし) 余計なことに手を出さなければ、災いを招くことはないという意味。

- 「負けるが勝ち」(まけるががち) 一見負けているように見えても、相手を言い負かそうとせずに、争いを避けることが、最終的には自分のためになるという意味。

ジョージ・バーナード・ショー(George Bernard Shaw)の波乱万丈な生い立ち

ジョージ・バーナード・ショー(1856-1950)は、アイルランドの劇作家、評論家であり、ノーベル文学賞を受賞しました。彼は、そのウィットに富んだ言葉と、社会の偽善を鋭く批判する作品で知られています。

幼少期とロンドンでの苦闘

1856年、アイルランドのダブリンで生まれました。彼は、学校教育には馴染めず、独学で知識を身につけました。 20代でロンドンへ渡り、当初は作家として成功できず、貧しい生活を送りました。彼は、社会主義思想に傾倒し、社会改革のために積極的に活動しました。

劇作家としての成功と社会への貢献

彼は、その後、劇作家として頭角を現しました。彼の代表作には、『ピグマリオン』(後にミュージカル『マイ・フェア・レディ』の原作となる)や『聖ジョーン』などがあります。彼の作品は、当時の社会の道徳や政治を風刺し、観客に深い問いを投げかけました。 1925年、彼はノーベル文学賞を受賞しました。しかし、彼は、賞金を拒否し、それをスウェーデン語の翻訳事業に寄付するなど、独自の哲学を貫きました。

晩年と遺産

バーナード・ショーは、94歳で亡くなるまで、精力的に執筆活動を続けました。彼は、菜食主義者であり、政治的な信念を貫き、最後まで社会の不正義を批判し続けました。 ジョージ・バーナード・ショーの生涯は、一人の人間が、その鋭い知性と、ユーモア、そして信念によって、社会に大きな影響を与えることができるかを示す物語です。彼の言葉は、私たちに、人生のエネルギーを、価値のない議論に浪費すべきではないという、深い教訓を与え続けています。

***

心に響く英語ことわざ(650)近代科学の祖で英国の哲学者フランシス・ベーコンの名言 Knowledge is power.(知は力なり)

https://www.eionken.co.jp/note/knowledge-is-power-2/

心に響く英語ことわざ(652)米国建国の父で初代大統領ジョージ・ワシントンの名言 We should not look back unless it is to derive useful lessons from past errors…(過去の失敗を恐れず、未来に向かって進む)

https://www.eionken.co.jp/note/we-should-not-look-back/

著者Profile

山下 長幸(やました ながゆき)

・英語リスニング教育の専門家。長年、英語リスニング学習を実践・研究し、日本人に適した英語リスニング学習方法論を構築し、サービス提供のため英音研株式会社を創業。

・英語関連の著書に「生成AIをフル活用した大人の英語戦略」「英語リスニング学習にまつわるエトセトラ:学習法レビュー」「なぜ日本人は英語リスニングが苦手なのか?」など26冊がある。

お知らせ

お知らせ

英音研公式ブログ

英音研公式ブログ

お問い合わせ

お問い合わせ