- 英語リスニングに強くなる!英音研公式ブログ / 204.心に響く英語ことわざ2

公開日

2025.10.29

更新日

2025.10.30

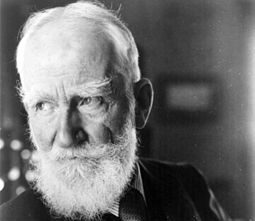

心に響く英語ことわざ(794)「マイフェアレディ」の原作で有名なアイルランドの劇作家ジョージ・バーナード・ショーの名言 The moment we want to believe something, we suddenly see all the arguments for it, and become blind to the arguments against it.(自分の信念に都合の良いものだけが目に入る)

“The moment we want to believe something, we suddenly see all the arguments for it, and become blind to the arguments against it.”

直訳は「何かを信じたいと思った瞬間、我々は突然、それに賛成する全ての議論を見るようになり、それに反対する議論には盲目になる」で、これは、人間の心に潜む「確証バイアス(Confirmation Bias)」という危険な傾向を痛烈に指摘する、ジョージ・バーナード・ショーの深い人間観察と心理学的洞察を表現しています。

名言の意味:信じたい願望が思考の盲点を生む

この言葉は、アイルランド出身の劇作家ジョージ・バーナード・ショーが、「人間の非合理的な思考プロセス」について述べたものです。彼は、理性を重んじる人間が、客観的な真実よりも「感情的な欲求」に基づいて判断を歪めるという自己欺瞞の本質を暴いています。

鍵となる要素

- The Moment We Want to Believe Something(何かを信じたいと思った瞬間) この「信じたいという願望(want to believe)」がすべての出発点です。理性や証拠ではなく、感情や個人的な期待が判断の方向を決定づけていることを示しています。これは、「快適な真実」を求める人間の根本的な弱さです。

- We Suddenly See All the Arguments For It(突然、それに賛成する全ての議論を見るようになる) 願望が生まれると、脳はその信念を裏付ける証拠や理由を無意識に探し始めます。これは確証バイアスそのものです。情報の取捨選択が客観的でなくなり、自分の信念に都合の良いものだけが目に入るようになります。

- And Become Blind to the Arguments Against It(そして、それに反対する議論には盲目になる) 反対の証拠や批判的な意見は、無意識のうちに無視され、過小評価されます。この「盲目性(blind)」が、誤った判断を確信へと変え、思考停止を招く最も危険な状態です。

この名言は、知性や理性を持つ人であっても、客観性を保つためには絶え間ない自己批判と自制心が必要であることを教えてくれます。

類似のことわざと教訓

似た意味の英語のことわざ

- “A man sees in the world what he carries in his heart.” (人は、自分の心の中に持っているものしか世界に見ない。) ゲーテの言葉であり、内面の願望や信念が、外部の現実の認識を歪める力を持つという点で通じます。

- “Wishful thinking.” (希望的観測。) 証拠に基づかず、そうあってほしいという願望によって物事を判断する傾向を指します。

似た意味の日本語のことわざ

- 「我田引水」(がでんいんすい) 自分の都合の良いように物事を解釈し、進めようとする行動を指し、確証バイアスの実践的な表れと言えます。

ジョージ・バーナード・ショー(George Bernard Shaw)の生い立ち

ジョージ・バーナード・ショー(1856-1950)は、アイルランドの劇作家、評論家であり、ノーベル文学賞を受賞しました。彼の劇作と評論は、当時の社会の偽善と既成概念を鋭く風刺することで知られています。

社会主義者としての経験と批判精神

ショーは、幼少期に貧しい生活を送り、独学で知識を身につけました。ロンドン移住後、社会主義の団体である「フェビアン協会」の中心メンバーとして活動し、社会改革を主張しました。

彼は、政治家や一般大衆が、事実ではなく「自分たちの階級やイデオロギーに都合の良い幻想」を信じる傾向があることを間近で観察しました。彼の劇作のテーマは、この「信じたい」という願望が、いかに個人や社会を愚かな行動へと導くかを暴くことでした。彼の鋭い人間観察は、この名言のように、人間の思考の不合理な側面を核心から捉えています。

ショーの言葉は、私たちに、何かを信じる前に、「これは本当に真実か、それとも私がそうあってほしいと願っているだけか」と自問し、反対意見に耳を傾ける知的な謙虚さを持つことの重要性を教えてくれます。

***

心に響く英語ことわざ(793)近代科学の祖で英国の哲学者フランシス・ベーコンの名言 Discretion of speech is more than eloquence, and to speak agreeably to him with whom we deal is more than to speak in good words, or in good order.(相手に合わせて適切に話すことが重要)

https://www.eionken.co.jp/note/discretion-of-speech-is-more-than-eloquence/

心に響く英語ことわざ(795)米国自動車王ヘンリー・フォードの名言 Wealth, like happiness, is never attained when sought after directly. It comes as a by-product of providing a useful service.(富は有用なサービスを提供することの副産物)

https://www.eionken.co.jp/note/wealth-like-happiness/

著者Profile

山下 長幸(やました ながゆき)

・英語リスニング教育の専門家。長年、英語リスニング学習を実践・研究し、日本人に適した英語リスニング学習方法論を構築し、サービス提供のため英音研株式会社を創業。

・英語関連の著書に「生成AIをフル活用した大人の英語戦略」「英語リスニング学習にまつわるエトセトラ:学習法レビュー」「なぜ日本人は英語リスニングが苦手なのか?」など26冊がある。

Amazon.co.jp: 英音研株式会社: 本、バイオグラフィー、最新アップデート

お知らせ

お知らせ

英音研公式ブログ

英音研公式ブログ

お問い合わせ

お問い合わせ