- 英語リスニングに強くなる!英音研公式ブログ / 204.心に響く英語ことわざ2

公開日

2025.11.20

更新日

2025.11.21

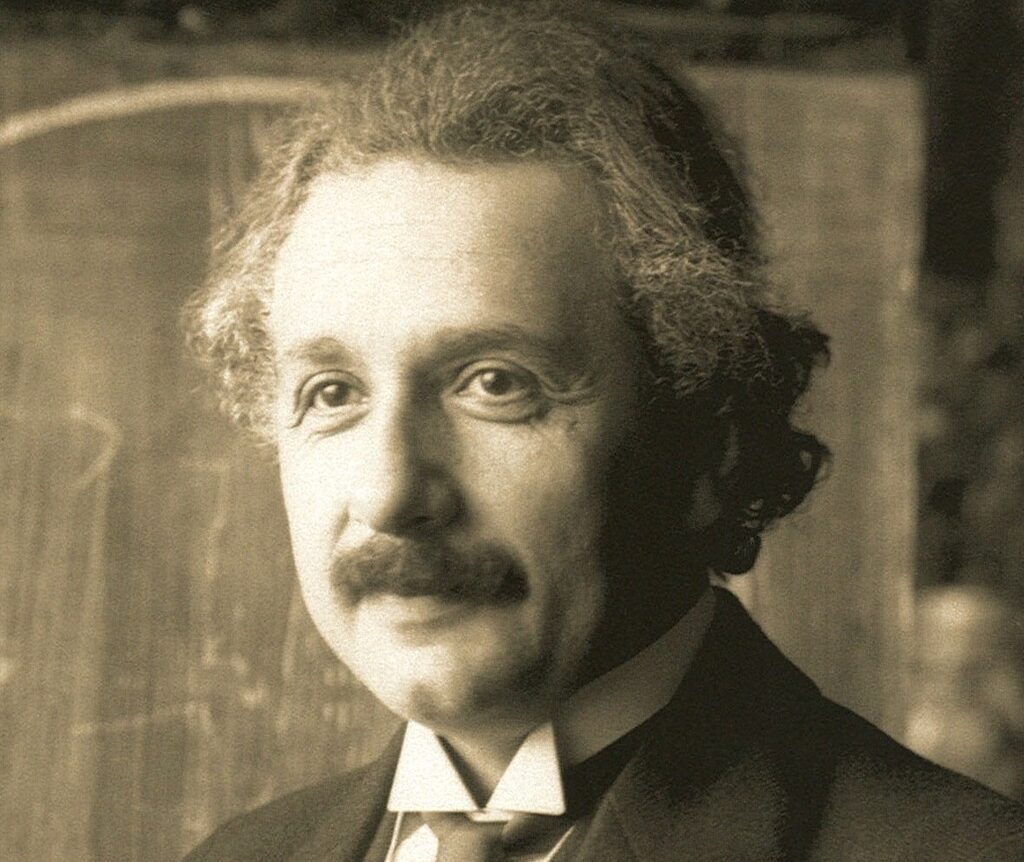

心に響く英語ことわざ(856)相対性理論を構築したドイツの物理学者アルベルト・アインシュタインの名言 Anyone who doesn’t take truth seriously in small matters cannot be trusted in large ones either.(人間の誠実性や正直さは、日常の細かい行動や言動の中に現れる)

“Anyone who doesn’t take truth seriously in small matters cannot be trusted in large ones either.”

直訳は「些細な事柄に真実を真剣に扱わない者は誰でも、大きな事柄でも信用されることはない」で、これは、理論物理学者アルベルト・アインシュタインが、「誠実さの普遍性と信頼の基礎」について説いた、倫理と人間的な信頼に関する教訓です。

この名言は、人間の誠実性や正直さは、「些細な事柄(small matters)」、つまり日常の細かい行動や言動の中にこそ現れるという真理を示しています。小さなことでも真実をおろそかにする人は、より重要な「大きな事柄(large ones)」においても同様に信用されるに値しないという、人格と信頼の原則を表現しています。

名言の意味:誠実さはスケールによらない

この言葉は、アインシュタインが科学における「真実(truth)」の厳格な追求と、社会における「信頼(trusted)」の構築という二つの側面から得た洞察に基づいています。真実に対する姿勢は、物理法則を扱う科学者であれ、人間関係を築く個人であれ、本質的に同じであるという信念が根底にあります。

鍵となる二つのスケールの比較

- Small Matters(些細な事柄) 日常生活における約束、ちょっとした報告、些細な事実確認など、見落とされがちな、あるいは重要でないと思われる行動や言動を指します。

- Large Ones(大きな事柄) 仕事での契約、人間関係における重大な秘密、金銭的な取引など、結果が重大な影響を及ぼす意思決定や責任を指します。

- Cannot Be Trusted Either(信用されることはない) アインシュタインは、「些細なことへの姿勢」と「信用」の間には直接的な相関関係があると断言しています。小さな不正や不真実を許容する心は、大きな不正も許容する可能性が高いため、信頼の資格を失うという論理です。人の真の人格は、監視されていない日常の瞬間に現れるという洞察でもあります。

類似の名言と教訓

似た意味の英語の名言

- “The man who is dishonest in small matters is dishonest in large ones.” (些細なことで不正直な人は、大きなことでも不正直である。) この名言の趣旨をさらに直接的に述べる言葉であり、行動の一貫性を強調しています。

- “Watch your thoughts, for they become words; watch your words, for they become actions; watch your actions, for they become habits; watch your habits, for they become character; watch your character, for it becomes your destiny.” (思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから…(中略)…性格に気をつけなさい、それはあなたの運命になるから。) これは、小さなこと(思考や言葉)が最終的に大きな結果(運命)に繋がるという、誠実性の連続性を説いています。

似た意味の日本語のことわざ

- 「嘘つきは泥棒の始まり」(うそつきはどろぼうのはじまり) 意味: 小さな悪事も次第に大きな悪事へと繋がるという警告で、「small matters」での不誠実さが「large ones」での不信に繋がるという点で共通しています。

- 「一を聞いて十を知る」(いちをきいてじゅうをしる) 意味: この言葉は本質を見抜く洞察力を指しますが、小さな行動(一)からその人の本質(十)を見抜くことができるという点で、洞察の対象として関連します。

アルベルト・アインシュタイン(Albert Einstein)の生い立ち

アルベルト・アインシュタイン(1879-1955)は、ドイツ生まれの理論物理学者であり、20世紀で最も偉大な科学者の一人です。

- 科学における「真実」の厳格さ: アインシュタインは、物理学の分野で、観測結果やデータに対して微細な不一致や矛盾すら許さない徹底的な誠実さをもって臨みました。彼にとって、科学は宇宙の真理を探求する行為であり、そこには「小さな嘘」も「都合の良い解釈」も許されませんでした。彼の理論は、この揺るぎない「真実への献身」によって成り立っています。

- 倫理観と社会的責任: 物理学者としての成功後、彼は平和運動や人権問題にも積極的に関与しました。彼は、核兵器の開発や戦争といった「大きな事柄」における人間の道徳的な失敗を深く憂いていました。彼は、世界的な大きな問題を解決するためには、科学的な真実を追求する姿勢と同じく、個人が日常で「真実を真剣に扱う」という倫理的な基礎が不可欠であると考えていました。

この名言は、真実に対する誠実さは、人生のすべての局面で貫かれるべき一貫した人格の特徴であり、それこそがすべての信頼の源泉であるという、彼の生涯の哲学を要約しています。

***

心に響く英語ことわざ(855)オランダ出身のポスト印象派の画家ゴッホの名言 If one is master of one thing and understands one thing well, one has at the same time, insight into and understanding of many things.”( 一つの物事の「本質」を深く理解すれば、結果的に多くのことを理解できる)

https://www.eionken.co.jp/note/if-one-is-master-of-one-thing-and-understands/

心に響く英語ことわざ(857)米国独立に尽力したベンジャミン・フランクリンの名言 Money has never made man happy, nor will it, there is nothing in its nature to produce happiness. The more of it one has the more one wants.(お金の追求は真の幸福をもたらすことはない)

https://www.eionken.co.jp/note/money-has-never-made-man-happy/

著者Profile

山下 長幸(やました ながゆき)

・英語リスニング教育の専門家。長年、英語リスニング学習を実践・研究し、日本人に適した英語リスニング学習方法論を構築し、サービス提供のため英音研株式会社を創業。

・英語関連の著書に「生成AIをフル活用した大人の英語戦略」「英語リスニング学習にまつわるエトセトラ:学習法レビュー」「なぜ日本人は英語リスニングが苦手なのか?」など26冊がある。

お知らせ

お知らせ

英音研公式ブログ

英音研公式ブログ

お問い合わせ

お問い合わせ