- 英語リスニングに強くなる!英音研公式ブログ / 204.心に響く英語ことわざ2

公開日

2025.11.14

更新日

2025.11.14

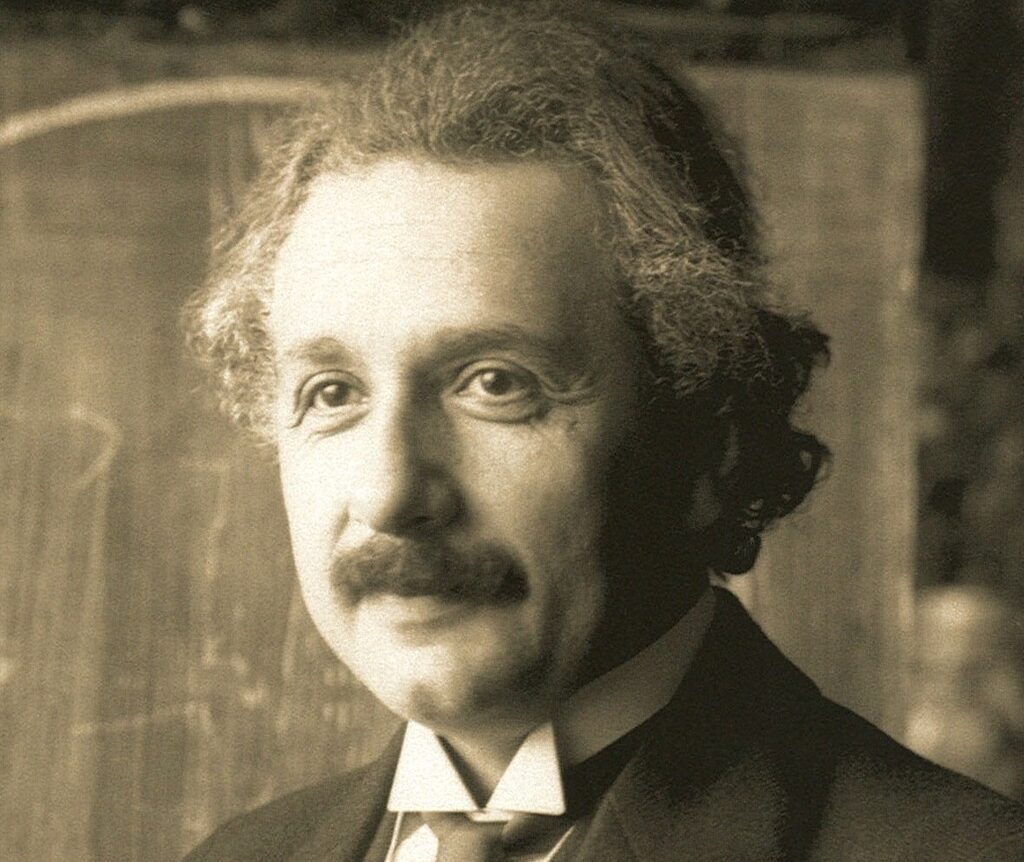

心に響く英語ことわざ(838)相対性理論を構築したドイツの物理学者アルベルト・アインシュタインの名言 Any man who reads too much and uses his own brain too little falls into lazy habits of thinking. (「読み過ぎは考えの貧困を招く)

“Any man who reads too much and uses his own brain too little falls into lazy habits of thinking.”

直訳は「あまりに多くを読み、自分の脳をあまりに少ししか使わない者は誰でも、怠惰な思考の習慣に陥る」で、これは、理論物理学者アルベルト・アインシュタインが、「知識の獲得と独立した思考のバランス」について説いた、教育や学習に関する鋭い批判と教訓です。

読書や情報の摂取は重要だが、それを受け身で行い、自分自身で深く分析し、疑問を抱き、新しい結合を生み出す「思考」という能動的な行為を怠ると、結局は知的な成長が止まってしまうという警鐘を表現しています。

名言の意味:思考を伴わない読書は惰性である

この言葉は、アインシュタインの「権威主義と鵜呑みにすることへの嫌悪」という教育哲学に基づいています。彼は、学生時代から既存の知識を暗記するだけの教育方法を嫌い、常になぜそうなるのかという原理を自力で深く考えることを重視しました。

鍵となる二つのバランス

- Reads Too Much and Uses His Own Brain Too Little(あまりに多くを読み、自分の脳をあまりに少ししか使わない) インプットとアウトプットのバランスが崩れた状態を示します。読書(インプット)が過剰になり、自分の脳を使う(分析、統合、批判的思考、創造的思考といったアウトプット)が不足すると、他者の考えを消費するだけの受動的な学習に陥ります。

- Falls into Lazy Habits of Thinking(怠惰な思考の習慣に陥る) この「怠惰(lazy)」とは、肉体的な怠惰でなく、知的な努力を避ける精神的な怠惰です。自分で考えることはエネルギーを消費するため、それを避けて既成の答えや他者の理論に安住する習慣が身についてしまうことの危険性を警告しています。

この名言は、真の知識や知恵は、単に情報を集積することではなく、その情報を「自分の脳」で消化し、再構築するという能動的なプロセスから生まれるという、学習における能動性の重要性を説いています。

類似の名言と教訓

似た意味の英語の名言

- “The important thing is not to stop questioning.” (大切なのは、疑問を持ち続けることをやめないことだ。) これもアインシュタインの言葉であり、「自分の脳を使う」という行為が、常に「疑問を持つ」という知的な好奇心から始まることを示唆しています。

- “Reading furnishes the mind only with materials of knowledge; it is thinking that makes what we read ours.” (読書は心の材料(素材)を提供するに過ぎない。私たちが読んだものを自分のものにするのは、思考である。) ジョン・ロックの言葉で、読書と思考の役割を明確に区別し、思考こそが知識を血肉化する要素であるという点で共通しています。

似た意味の日本語のことわざ

- 「読み過ぎは考えの貧困を招く」(よみすぎはかんがえのひんこんをまねく) 「本を読みすぎると、自分の頭で考える「読み過ぎは考えの貧困を招くことをしなくなり、思考力が衰える」という意味の教訓であり、アインシュタインの名言をほぼそのまま言い換えたものです。

アルベルト・アインシュタイン(Albert Einstein)の生い立ち

アルベルト・アインシュタイン(1879-1955)は、ドイツ生まれの理論物理学者です。

彼は、幼少期から権威や暗記教育を嫌い、スイスの大学(ETH)時代も、講義にあまり出席せず、自分自身が興味を持った物理学の古典や専門書を読み、その内容を深く「自分の脳で考える」ことに時間を費やしました。彼が相対性理論という革新的な理論を生み出せたのは、既成の理論を鵜呑みにするのではなく、常に「根本に立ち戻り、自分の頭で再構築する」という知的な習慣を持っていたからに他なりません。彼は、この名言を通じて、真の学習とは「読書」と「思考」の闘いであり、そのバランスが崩れると人間は進化を止めるという警告を発しました。

***

心に響く英語ことわざ(837)オランダ出身のポスト印象派の画家ゴッホの名言 What would life be if we had no courage to attempt anything?(虎穴に入らずんば虎子を得ず)

https://www.eionken.co.jp/note/what-would-life-be/

心に響く英語ことわざ(839)米国独立に尽力したベンジャミン・フランクリンの名言 Content makes poor men rich; discontent makes rich men poor.(足るを知る)

https://www.eionken.co.jp/note/content-makes-poor-men-rich/

著者Profile

山下 長幸(やました ながゆき)

・英語リスニング教育の専門家。長年、英語リスニング学習を実践・研究し、日本人に適した英語リスニング学習方法論を構築し、サービス提供のため英音研株式会社を創業。

・英語関連の著書に「生成AIをフル活用した大人の英語戦略」「英語リスニング学習にまつわるエトセトラ:学習法レビュー」「なぜ日本人は英語リスニングが苦手なのか?」など26冊がある。

お知らせ

お知らせ

英音研公式ブログ

英音研公式ブログ

お問い合わせ

お問い合わせ