- 英語リスニングに強くなる!英音研公式ブログ / 204.心に響く英語ことわざ2

公開日

2025.11.09

更新日

2025.11.09

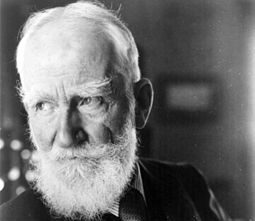

心に響く英語ことわざ(823)「マイフェアレディ」の原作者でアイルランドの劇作家ジョージ・バーナード・ショーの名言 Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything. (変革の根源は個人の内面の変革にある)

“Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything.”

直訳は「変化なくして進歩は不可能である。そして、自分の心を変えることができない人は、何も変えることができない」で、これは、ジョージ・バーナード・ショーが、「進歩(Progress)の必要条件」について説いた、社会的・個人的な変革の本質を突く教えです。外部の状況を変える前に、まず「内面の思考」を変えることが進歩の出発点であるという、普遍的な真理を表現しています。

名言の意味:思考の柔軟性こそが変化の原動力

この言葉は、ショーの「社会批判と自己変革の要求」の哲学に基づいています。彼は、人間は現状に不満を持ちながらも、慣れ親しんだ古い考え方ややり方を手放すことを恐れるため、進歩が妨げられると指摘しました。真の進歩は、外部の制度や環境の改革よりも、個々の人々が「思考」の枠を打ち破ることにかかっていると説いています。

鍵となる二段階の真理

- Progress is impossible without change.(変化なくして進歩は不可能である。) 進歩(Progress)は、単なる移動ではなく、「より良い状態への移行」を意味します。現状に満足せず、一歩前へ進むためには、何かを変える(Change)という犠牲や努力が不可欠であるという前提を示しています。

- Those who cannot change their minds cannot change anything.(自分の心を変えることができない人は、何も変えることができない。) 変化の本質がどこにあるかを定義しています。外部の状況を変えようとする前に、まず自分の「心(Mind)」、すなわち、信念、価値観、物事の見方を柔軟に変えることができなければ、外部にどれだけ手を加えても、結局は古い思考パターンに基づいた同じ結果しか得られないという厳格な結論です。

この名言は、進歩を求める際に、他人や環境の変化を待つのではなく、まず、自分自身の「頭の中」から変化を始めるよう促す、自己責任と自己変革の重要性を説いています。

類似の名言と教訓

似た意味の英語の名言

- “The world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking.” (私たちが作り出した世界は、私たちの思考のプロセスである。私たちの思考を変えなければ、世界を変えることはできない。) アインシュタインの言葉であり、「心を変えること」がすべての変化の根本であるというショーの思想を補強しています。

- “We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.” (問題を作ったときと同じ考え方を使って、その問題を解決することはできない。) これもアインシュタインの言葉で、進歩には「思考の変化」が不可欠であることを強調しています。

似た意味の日本語のことわざ

- 「温故知新」(おんこちしん) 古いものをただ踏襲するのではなく、それを基に新しい知識や考え方を生み出すこと(すなわち、思考の変化)の重要性を示しています。

ジョージ・バーナード・ショー(George Bernard Shaw)の生い立ち

ジョージ・バーナード・ショー(1856-1950)は、アイルランドの劇作家、評論家であり、ノーベル文学賞を受賞しました。

社会主義者としての変革への要求

ショーは、ロンドンで社会主義運動に深く関わり、当時の資本主義や道徳観に対する強烈な批判を展開しました。彼は、社会の不正や不平等が続く原因は、政治的な制度の問題だけでなく、「人々の心の中にある古い偏見や固定観念」にあると考えていました。彼の劇は、観客にとって居心地の悪い「思考の変化」を強いることを目的としていました。「心を変えられない人は何も変えられない」という彼の信念は、社会変革の根源は、まさに個人の内面の変革にあるという彼の哲学を反映しています。

***

心に響く英語ことわざ(822)近代科学の祖で英国の哲学者フランシス・ベーコンの名言 Certainly, in taking revenge, a man is but even with his enemy, but in passing it over, he is superior; for it is a prince’s part to pardon. (許しを選ぶことが、人間が獲得できる最も高貴な力である)

https://www.eionken.co.jp/note/certainly-in-taking-revenge/

心に響く英語ことわざ(824)米国の自動車王ヘンリー・フォードの名言 The highest use of capital is not to make more money, but to make money do more for the betterment of life. (資本の究極の価値は人類全体の生活を豊かにする機能にある)

https://www.eionken.co.jp/note/the-highest-use-of-capital/

著者Profile

山下 長幸(やました ながゆき)

・英語リスニング教育の専門家。長年、英語リスニング学習を実践・研究し、日本人に適した英語リスニング学習方法論を構築し、サービス提供のため英音研株式会社を創業。

・英語関連の著書に「生成AIをフル活用した大人の英語戦略」「英語リスニング学習にまつわるエトセトラ:学習法レビュー」「なぜ日本人は英語リスニングが苦手なのか?」など26冊がある。

Amazon.co.jp: 英音研株式会社: 本、バイオグラフィー、最新アップデート

お知らせ

お知らせ

英音研公式ブログ

英音研公式ブログ

お問い合わせ

お問い合わせ