- 英語リスニングに強くなる!英音研公式ブログ / 205. 心に響く英語ことわざ1

公開日

2025.04.02

更新日

2025.08.30

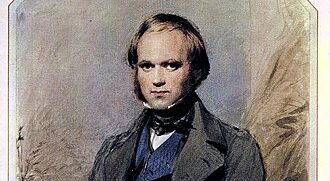

心に響く英語ことわざ(266)進化論で有名なダーウィンの名言 It is the one that is most adaptable to change.(適者生存)

”It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.”

直訳は「生き残るのは種の中で最も強いわけでも、最も賢い種が生き残るわけでもありません。 それは変化に最も適応できるものです」で、似た意味の日本のことわざに「適者生存」があります。

ダーウィンの名言”It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.”の意味

この名言は、チャールズ・ダーウィン(Charles Robert Darwin)の著書『種の起源』の中で述べられたものです。 ダーウィンの進化論を簡潔に表した言葉として広く知られており、生物だけでなく、人間社会や組織にも当てはまる普遍的なメッセージとして捉えられています。

この名言をより深く理解するために、以下の3つのポイントに分けて解説します。

ダーウィンの進化論における「適応」とは

ダーウィンの進化論において、「適応」とは、生物が環境の変化に生き延びるために、自身の形態や機能を変化させる能力を指します。具体的には、以下のような要素が含まれます。

形態的な適応: キリンの長い首やゾウの長い鼻など、環境に合わせて体の構造を変える

生理的な適応: 寒冷地に住む動物の厚い毛皮や、乾燥地に住む動物の尿を濃縮する能力など、体の機能を変える

行動的な適応: 渡り鳥の季節的な移動や、獲物の狩り方を変えるなど、行動パターンを変える

強い者や賢い者が生き残らない理由

強い者や賢い者は、一見生き残りに有利と思われるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。環境が変化した場合、その強さや知性が役に立たなくなる可能性があるからです。

例えば、大型の肉食恐竜は、当時は頂点捕食者として君臨していました。しかし、隕石衝突による環境変化によって、小型で敏捷な恐竜の方が生き延びやすくなり、大型恐竜は絶滅してしまいました。

一方、知性の高い動物も、環境変化に適応できない場合があります。例えば、オオカミは狩りの能力が高いことで知られていますが、人間による狩猟や生息地の減少によって、個体数を減らしています。

変化に適応することの重要性

環境は常に変化しており、生物は生き延びるために絶えず適応していく必要があります。 強い者や賢い者よりも、変化に柔軟に対応できる者が生き残る可能性が高いのです。

これは、人間社会や組織にも当てはまります。時代や環境の変化に迅速に対応できる企業や組織は、生き残っていくことができるでしょう。

この名言は、私たちに以下のことを示唆しています。

変化を恐れず、常に新しいことに挑戦する姿勢

困難な状況でも、諦めずに解決策を模索する柔軟性

過去の成功体験にとらわれず、現状に適応する能力

変化の激しい現代社会において、この名言は私たちにとって重要な指針となるでしょう。

***

似た意味の英語のことわざ

“The only constant in life is change.”

(人生で唯一の不変は変化である)

人生は常に変化しており、私たちはそれに適応していく必要があることを示しています。

“If you can’t bend, you’ll break.” は、頑固に固執していると、変化に耐えられずに壊れてしまうことを示しています。

“Necessity is the mother of invention.”

(必要は発明の母)

必要に迫られることで、新しいアイデアや解決策が生まれることを示しています。

“The early bird gets the worm.”

(早起きする者は虫を捕まえる)

早起きして積極的に行動することで、チャンスを掴むことができることを示しています。

“A stitch in time saves nine.”

(一縫いが九縫いを救う)

問題を早期に解決することで、より大きな問題を防ぐことができることを示しています。

***

似た意味の日本語のことわざ

「柔能克剛」 (じゅうよくごうこう)

柔らかいものが硬いものを打ち勝つという意味。しなやかに変化することで、強い力に対抗できることを表します。

「適者生存」 (てきしゃせいぞん)

環境に適応したものが生き残るという意味。ダーウィンの進化論を簡潔に表した言葉として有名です。

「窮すれば通る」 (きゅうすればとおる)

追い詰められた状況でも、なんとか解決策を見つけることができるという意味。困難な状況でも諦めずに挑戦することで、道を切り開くことができることを表します。

「川の流れが変われば、魚も変わる」

時代や環境が変われば、人もそれに合わせて変化していく必要があるという意味。変化を受け入れ、適応することで、生き残っていくことができることを表します。

「時の運に乗るべし」

時代や状況に合った行動をすることで、成功を収めることができるという意味。時代の変化を読み、それに適応することで、チャンスを掴むことができることを表します。

「時の運に乗るべし」 は、時代の変化を読み、それに適応することで、チャンスを掴むことができることを表します。

***

ダーウィンの生い立ち

自然への情熱と探究心

チャールズ・ロバート・ダーウィンは、1809年2月12日、イギリスのシュルーズベリーで生まれました。

裕福な家庭で育ち、幼い頃から博物学への興味を示していました。

父は医師で投資家だったロバート・ダーウィン、母はスザンナ・ダーウィンです。

6人兄弟の5番目の子どもでした。

8歳のときには植物や貝殻、鉱物の収集を行っており、すでに人生のテーマを歩んでいたようです。

父ロバートは博物学に興味はありませんでしたが、園芸が趣味だったため幼少のダーウィンは自分の小さな庭を与えられていた。

また、祖父と同名の兄エラズマスは化学実験に没頭しており、ダーウィンに手伝わせた。

1825年、ダーウィンはエディンバラ大学に入学し、医学を学び始めました。

しかし、医学にはあまり興味が持てず、2年後に中退しました。

1827年、ダーウィンはケンブリッジ大学のキリスト・カレッジに入学し、神学を学び始めました。

しかし、神学にもあまり興味が持てず、自然史の授業に熱心に出席するようになりました。

1831年、ダーウィンは友人のヘンリー・シーモア卿の紹介で、ビーグル号の博物学者として南米大陸への探検隊に参加することになりました。

この探検は5年間に及び、ダーウィンは南米大陸やガラパゴス諸島など、世界中のさまざまな場所を訪れました。

探検中にダーウィンは、さまざまな生物の分布や形態の変化に興味を持ち、自然選択説の原型となる考えを構築していきました。

1836年、ダーウィンは探検を終えてイギリスに帰国しました。

その後、彼は自然選択説の研究に没頭し、1859年に『種の起源』を発表しました。

『種の起源』は、生物学に革命を起こし、進化論の基盤を築く画期的な著作となりました。

ダーウィンはその後も精力的に研究を続け、1871年には『人間の進化と性淘汰』を発表するなど、多くの重要な業績を残しました。

***

この記事もご覧ください。

心に響く英語ことわざ(265)デンマークの思想家キルケゴールの名言 Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.(七転八起)

https://www.eionken.co.jp/note/soren-aabye-kierkegaard/

心に響く英語ことわざ(267)発明王エジソンの名言 I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.(失敗は成功のもと)

https://www.eionken.co.jp/note/thomas-alva-edison-2/

英語リスニング脳構築のポイント「単語ごとの英音認識」と「意味の理解」ができるようになる学習法

https://www.eionken.co.jp/note/listening-english-recognition-understanding/

***

著者Profile

山下 長幸(やました ながゆき)

・英語リスニング教育の専門家。長年、英語リスニング学習を実践・研究し、日本人に適した英語リスニング学習方法論を構築し、サービス提供のため英音研株式会社を創業。

・英語関連の著書に「生成AIをフル活用した大人の英語戦略」「英語リスニング学習にまつわるエトセトラ:学習法レビュー」「なぜ日本人は英語リスニングが苦手なのか?」など26冊がある。

Amazon.co.jp: 英音研株式会社: 本、バイオグラフィー、最新アップデート

お知らせ

お知らせ

英音研公式ブログ

英音研公式ブログ

お問い合わせ

お問い合わせ