- 英語リスニングに強くなる!英音研公式ブログ / 205. 心に響く英語ことわざ1

公開日

2025.04.02

更新日

2025.08.31

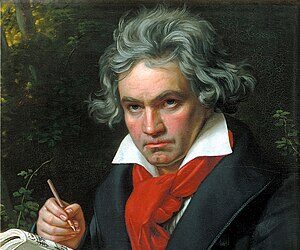

心に響く英語ことわざ(314)交響曲第5番「運命」で有名な音楽家ベートーヴェンの名言 You’ll give happiness and joy to many other people. There is nothing better or greater than that!(施すは福徳のうち)

” You’ll give happiness and joy to many other people. There is nothing better or greater than that!”

直訳は「多くの人に幸せと喜びを与えることができる。それに勝るものはない!」で、似た日本語のことわざに「施すは福徳のうち」があります。

ベートーヴェンの名言”You’ll give happiness and joy to many other people. There is nothing better or greater than that!”の意味

ベートーヴェン(Ludwig van Beethoven)のこの名言は、他人に幸せや喜びを与えること以上に、素晴らしいことや偉大なことはないという意味です。

この名言は、ベートーヴェンが1820年頃に甥のKarlに宛てた手紙の中で書かれたものです。Karlは音楽家を目指していましたが、ベートーヴェンは彼の才能を認め、音楽家として成功することを信じていました。

この手紙の中で、ベートーヴェンはKarlに音楽の才能は神からの贈り物であり、それを多くの人々に喜びを与えるために使うべきだと諭しています。そして、他人に幸せや喜びを与えることこそが、人生で最も素晴らしいことだと語っているのです。

この名言は、ベートーヴェン自身の生き様を反映していると言えます。ベートーヴェンは聴覚障害を抱えながらも、音楽を通じて多くの人々に感動を与えました。彼は常に自分の才能を最大限に活かし、他の人々を幸せにすることを使命としていました。

この名言は、私たち一人ひとりにとって、人生の指針となるような言葉です。私たちは皆、それぞれに才能や能力を持っています。そして、それらを活かして他の人々に幸せや喜びを与えることができれば、それは人生における大きな喜びとなるでしょう。

ベートーヴェンの名言は、私たちに利己的な生き方ではなく、他者への貢献を重視した生き方を促しています。それは、現代社会においてもなお、忘れずにいたい大切なメッセージと言えるでしょう。

以下、この名言に関するいくつかの考察を紹介します。

幸せや喜びを与えるとは

この名言における「幸せや喜び」とは、単に一時的な感情的な高揚を指すものではありません。むしろ、人生をより豊かに、価値あるものにするような深い満足感を指すと解釈することができます。

ベートーヴェンがKarlに与えようとしたのは、単に音楽を楽しませることではありませんでした。むしろ、音楽を通じて人生の真理や美しさに触れ、深い感動を得られるような経験を与えようとしたのです。

他者への貢献の重要性

この名言は、私たちが自分自身のために生きるのではなく、他者への貢献を通して自分自身の人生を価値あるものにすることを強調しています。

私たちは皆、社会の一員であり、互いに支え合い、助け合っていく存在です。自分の才能や能力を活かして他の人々に貢献することは、社会全体の幸福につながるだけでなく、自分自身の人生にも大きな喜びをもたらすのです。

人生における目標

この名言は、私たちに人生における目標を考えるきっかけを与えてくれます。

私たちは皆、人生において何かしら達成したい目標を持っていると思います。しかし、その目標が本当に自分にとって価値のあるものであるかどうか、もう一度考えてみる必要があるかもしれません。

ベートーヴェンにとって、人生における最も重要な目標は、他の人々に幸せや喜びを与えることでした。そして、彼はその目標を達成するために、自分の才能を最大限に活かし、努力を惜しまなかったのです。

***

似た意味の英語のことわざ

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.

(世界で最も素晴らしく美しいものは、目で見たり触ったりすることはできません。心で感じるものです。)

このことわざは、真の幸福や喜びは、目に見えるものや触れることができるものではなく、心で感じるものであることを意味しています。

物質的な豊かさや名誉は、一時的な満足感を与えるかもしれませんが、真の幸福や喜びをもたらすものではありません。真の幸福や喜びは、他の人々との深い繋がりや、愛、思いやりなどの感情を通して得られるものです。

It is better to give than to receive.

(与えることは、受けることよりも良いことです。)

このことわざは、与えることが、受けることよりも良いことであることを意味しています。

私たちは、何かを受け取ることで一時的な喜びを感じるかもしれませんが、真の喜びは、自分自身よりも他者に対して何かを与えることによって得られます。

他の人に親切にしたり、助けたりすることで、私たちは自分自身よりも大きな存在と繋がり、深い満足感を得ることができるのです。

One good deed is worth a thousand sermons.

(良い行いは、千の説教よりも価値がある。)

このことわざは、良い行いは、いくら言葉を尽くしても伝わらないメッセージよりも価値があることを意味しています。

私たちは、いくら良いことを言っても、実際に良い行いをしなければ、その言葉は説得力を持つことができません。

逆に、たとえ言葉がなくても、良い行いは相手を感動させ、心を動かす力を持っています。

***

似た意味の日本語のことわざ

施すは福徳のうち

このことわざは、他人に施すことは、自分自身の徳を積むことになるという意味です。

「施す」とは、困っている人に食べ物やお金を与えることだけでなく、親切にしたり、助けたりすることなども含みます。「福徳」とは、仏教用語で、幸福や利益をもたらす力のことです。

つまり、このことわざは、他人に何かを与えることは、自分自身に幸せや喜びをもたらすことになるという意味です。

人の幸せつくろふ我が幸せ

このことわざは、他人の幸せを作ることが、自分の幸せにも繋がるという意味です。

「人の幸せつくろふ」とは、他人のために尽くしたり、喜ばせたりすることです。「我が幸せ」とは、自分自身の幸せのことです。

つまり、このことわざは、自分自身のことだけを考えるのではなく、他人のために尽くすことによって、自分自身も幸せになることができるという意味です。

与えあればこそ受け取るべけれ

このことわざは、何かを与えることができたからこそ、何かを受け取ることができるという意味です。

「与え」とは、他人に何かを与えることです。「受け取る」とは、他人に何かをもらうことです。

つまり、このことわざは、自分自身が何かを与えられるだけの徳を積んでいれば、自然と何かを受け取ることができるようになるという意味です。

***

ベートーヴェンの生い立ち

幼少期

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンは、1770年12月16日、ドイツ中西部のボンで生まれました。父ヨハン・ネポムク・ファン・ベートーヴェンは宮廷のテノール歌手、母マリア・マグダレーナ・プリムスは宮廷料理人の娘でした。

ベートーヴェン家は裕福ではありませんでしたが、音楽的な才能に恵まれた一家でした。ヨハンは息子に音楽教育を施し、3歳からピアノ、ヴァイオリン、オルガンなどの楽器を教えました。ベートーヴェンは幼い頃から類まれな音楽的才能を発揮し、7歳で公開演奏会に出演しました。

1784年、ベートーヴェンは13歳で母を亡くします。その後、家計を支えるために弟たちの面倒を見なければならなくなり、音楽の勉強に十分な時間を割くことができなくなりました。

ウィーンでの修業時代

1787年、ベートーヴェンは16歳でウィーンへ音楽留学に行きました。当時ウィーンはヨーロッパ音楽の中心地であり、ハイドンやモーツァルトなど多くの著名な音楽家が活躍していました。

ベートーヴェンはハイドンに作曲を師事し、モーツァルトからも指導を受けました。また、ピアノの腕を磨き、ウィーンの社交界で注目を集めるようになりました。

しかし、ベートーヴェンは20代前半から聴覚障害に悩まされ始めました。これは進行性の病気であり、徐々に悪化していきました。

苦悩と葛藤の時代

聴覚障害はベートーヴェンにとって大きな苦悩となりました。しかし、彼は作曲活動を諦めませんでした。むしろ、障害を克服しようと努力し、より深い音楽を生み出すようになりました。

ベートーヴェンの代表作である交響曲第5番「運命」は、1808年に作曲されました。この曲は、ベートーヴェンの聴覚障害が悪化していた時期に書かれたものであり、彼の苦悩と葛藤が込められていると言われています。

晩年

ベートーヴェンは晩年、ウィーン郊外のハイリゲンシュタットで静かに暮らしました。聴覚障害はさらに悪化し、ほとんど人と話すことができなくなりました。

しかし、彼は作曲活動を続け、交響曲第9番「歓喜のうた」など、数々の傑作を生み出しました。

ベートーヴェンは、幼い頃から音楽の才能を発揮し、ウィーンで修業を積んで著名な作曲家となりました。しかし、聴覚障害という大きな苦悩を乗り越え、数々の傑作を生み出した偉大な音楽家です。

彼の音楽は、世界中の人々に感動を与え続けています。

***

この記事もご覧ください。

心に響く英語ことわざ(313)グラミー賞歌手ボブ・ディランの名言 Boy, go and follow your heart. And you’ll be fine at the end of the line.(自分の信じる道を歩め)

https://www.eionken.co.jp/note/bob-dylan/

心に響く英語ことわざ(315)オペラ「フィガロの結婚」などで有名なモーツァルトの名言 I pay no attention whatever to anybody’s praise or blame. I simply follow my own feelings.(我が道を行け)

https://www.eionken.co.jp/note/wolfgang-amadeus-mozart/

英語リスニング脳構築のポイント「単語ごとの英音認識」と「意味の理解」ができるようになる学習法

https://www.eionken.co.jp/note/listening-english-recognition-understanding/

***

著者Profile

山下 長幸(やました ながゆき)

・英語リスニング教育の専門家。長年、英語リスニング学習を実践・研究し、日本人に適した英語リスニング学習方法論を構築し、サービス提供のため英音研株式会社を創業。

・英語関連の著書に「生成AIをフル活用した大人の英語戦略」「英語リスニング学習にまつわるエトセトラ:学習法レビュー」「なぜ日本人は英語リスニングが苦手なのか?」など26冊がある。

Amazon.co.jp: 英音研株式会社: 本、バイオグラフィー、最新アップデート

お知らせ

お知らせ

英音研公式ブログ

英音研公式ブログ

お問い合わせ

お問い合わせ