- 英語リスニングに強くなる!英音研公式ブログ / 205. 心に響く英語ことわざ1

公開日

2025.04.02

更新日

2025.08.31

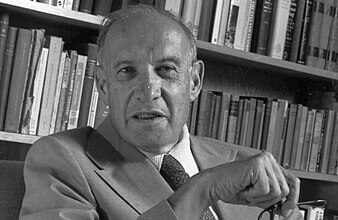

心に響く英語ことわざ(348)現代経営学の父ピーター・ドラッカーの名言 Management is doing things right; leadership is doing the right things.(リーダーシップとは正しいことを行うこと)

“Management is doing things right; leadership is doing the right things.”

直訳は「マネジメントとは物事を正しく行うことであり、リーダーシップとは正しいことを行うことである」です。

ピーター・ドラッカーの名言”Management is doing things right; leadership is doing the right things.”の意味

ピーター・ドラッカー(Peter Ferdinand Drucker)のこの名言は、マネジメントとリーダーシップの本質的な違いを簡潔に表した言葉として有名です。

それぞれの役割と重要性を理解することで、組織をより効果的に導くことができます。

マネジメント:物事を正しく行うこと

マネジメントとは、計画、組織化、指揮、調整、統制などの活動を通じて、組織の目標達成を効率的に進めることです。具体的には、以下のような活動が含まれます。

目標設定と計画策定

リソースの配分とタスク管理

業務プロセスの改善

パフォーマンスの測定と評価

問題解決と意思決定

マネージャーは、これらの活動を通して、組織が目標を達成するための仕組みを作り、運用していく責任を負います。

リーダーシップ:正しいことを行うこと

リーダーシップとは、組織のビジョンを掲げ、メンバーを鼓舞し、正しい方向へと導くことです。具体的には、以下のような活動が含まれます。

ビジョンと戦略の策定

コミュニケーションと意思疎通

モチベーションの維持とエンゲージメントの向上

チームワークと協力の促進

変化のマネジメントとイノベーションの推進

リーダーは、メンバーの潜在能力を引き出し、組織全体をより良い方向へ導く責任を負います。

マネジメントとリーダーシップの関係

マネジメントとリーダーシップは、車の両輪のような関係です。どちらも組織にとって不可欠であり、相互に補完し合っています。

マネジメントは、リーダーシップが定めたビジョンを実現するための具体的な方法を提供します。

リーダーシップは、マネジメントが効率的に機能するための方向性とモチベーションを与えます。

理想的な組織では、マネージャーとリーダーが協力し合い、それぞれの強みを活かして組織をより良い方向へと導いていくことが重要です。

名言の解釈

この名言は、マネジメントとリーダーシップの役割と重要性を明確に区別しています。

「Management is doing things right」 は、マネジメントが効率性を重視すること、つまり正しい方法で物事を進めることに焦点を当てていることを意味します。

「leadership is doing the right things」 は、リーダーシップが効果性を重視すること、つまり正しい方向へ進むことに焦点を当てていることを意味します。

考察

マネジメントとリーダーシップは、どちらも組織にとって重要な役割を担っていますが、異なる視点から組織を捉えています。

マネジメントは、内部に目を向け、組織の仕組みや運用に焦点を当てます。

リーダーシップは、外部に目を向け、組織のビジョンや方向性に焦点を当てます。

組織の成功ためには、マネジメントとリーダーシップの両方の視点をバランスよく取り入れることが重要です。

***

似た意味の英語のことわざ

“Efficiency is doing things right; effectiveness is doing the right things.”

「効率とは物事を正しく行うことであり、有効性とは正しいことを行うことである」

このことわざは、効率と効果の違いを強調しています。

Efficiency は、限られた時間や資源で最大限の成果を上げることを意味します。

Effectiveness は、正しい目標に向かって適切な行動を取ることによって、真の成果を上げること意味します。

つまり、マネジメントは効率を重視し、物事を正しく行うことに焦点を当てる一方で、リーダーシップは効果を重視し、正しい方向へ進むことに焦点を当てるということです。

“There are no right answers, only better questions.”

「正しい答えなど存在しない。あるのはより良い質問だけだ」

このことわざは、リーダーシップにおいて正しい答えは存在せず、常により良い質問をすることが重要であることを示唆しています。

リーダーは、現状に満足することなく、常に新しい課題を見つけ、解決策を探求していく必要があります。

“If you can’t do things right, you can’t do big things.”

「物事を正しく行えなければ、大きなことはできない」

このことわざは、大きなことを成し遂げるためには、まず基本的なことを正しく行うことが重要であることを強調しています。

リーダーは、細部へのこだわりと徹底した実行力によって、メンバーを鼓舞し、組織全体を目標達成へと導く必要があります。

“It’s not about how fast you go, but how far you go.”

「どれだけ速く行くかではなく、どれだけ遠くまで行くかが重要である」

このことわざは、持続可能性の重要性を強調しています。

リーダーは、短期的な成果にばかりにとらわれず、長期的な視点に立って組織を導く必要があります。

***

似た意味の日本語のことわざ

「善く耕せば草は生える」

このことわざは、正しい努力をすれば必ず成果が得られることを意味します。

マネジメントは、効率的な仕組みを作り、適切な方法で物事を進めることで、組織の土台をしっかりと耕すことに例えられます。

「千里の道も一歩から」

このことわざは、大きな目標を達成するためには、小さな一歩を積み重ねることが重要であることを意味します。

リーダーシップは、明確なビジョンを掲げ、メンバーを一歩ずつ目標達成へと導くことに例えられます。

「船頭多くして船頭なし」

このことわざは、リーダーが多すぎると組織がまとまらないことを意味します。

マネジメントとリーダーシップは、それぞれ異なる役割を担っており、バランスを取ることが重要です。

「上善は水のごとし」(じょうぜんはみずのごとし)

このことわざは、優れたリーダーは、水のように柔軟に状況に対応し、メンバーを潤すことを意味します。

リーダーは、状況に合わせて的確な判断を下し、メンバーを鼓舞していく必要があります。

「兵は将の影」

このことわざは、リーダーの言動がメンバーに大きな影響を与えることを意味します。

リーダーは、模範となるような行動をとり、メンバーを導いていく必要があります。

***

ピーター・ドラッカーの生い立ち

幼少期:ウィーンにて裕福な家庭に生まれる

1909年11月19日、オーストリア=ハンガリー帝国(現在のオーストリア)のウィーンに、裕福なユダヤ系家庭の長男として生まれる。

父は法学博士で大学教授、母は裕福な家庭の出身。

幼少期から知的好奇心旺盛で、読書や勉学に励む。

1917年には、両親の紹介で精神分析学者のジークムント・フロイトに面会している。

青年期:第一次世界大戦と社会不安の時代

1914年に第一次世界大戦が勃発。ドラッカーは当時5歳。

戦争の影響で経済状況が悪化し、ドラッカー一家も例外ではなかった。

1918年にオーストリア=ハンガリー帝国が崩壊し、オーストリア共和国が成立。

社会主義や共産主義の思想が台頭し、社会不安が高まる。

フランクフルト大学で学ぶ:国際法博士号を取得

1927年、フランクフルト大学法学部に入学。国際法を専攻。

1931年、国際法博士号を取得。

大学在学中に、経済学者ヨゼフ・シュンペーターや社会哲学者カール・ポランニーの影響を受ける。

1933年、ナチス政権が誕生。ユダヤ人への弾圧が強化される。

ナチス政権からの逃亡とロンドンでの生活

ナチス政権のユダヤ人迫害を避け、イギリスへ渡り、ロンドンで経済記者やコンサルタントとして働く。

ロンドンでは、経済学者ジョン・メイナード・ケインズや経営学者メアリー・パーカー・フォレットと交流。

1939年、処女作となる『経済人の終わり』を出版。

アメリカへの移住と大学教授としての活動

1939年、アメリカ合衆国へ移住。

1942年、バーモント州ベニントンにあるベニントン大学で教授に就任。

1943年、アメリカ合衆国国籍を取得。

1950年、ニューヨーク大学経営大学院(現在のスターン経営大学院)の教授に就任。

20年間以上にわたって教鞭を執り、多くの学生を指導。

コンサルタントとしての活動と著作活動

大学教授業と並行して、ゼネラル・エレクトリック、IBM、デュポンなどの大企業に対してコンサルティング活動を行う。

1954年、代表作となる『現代の経営』を出版。

その後も、『マネジメント 課題、責任、実践』、『イノベーションと企業家精神』など、数多くの著書を執筆。

経営学の概念や理論を体系的にまとめ、「マネジメントの父」と呼ばれる。

晩年とその後

1971年、ニューヨーク大学を退職。

カリフォルニア州クレアモントにあるクレアモント大学院大学に移り、教授として活動。

ドラッカーの思想と影響

ドラッカーは、マネジメントを単なる技術ではなく、組織の目的達成のための社会科学であると捉えました。

その思想は、現代の経営学に大きな影響を与え、世界中の経営者に読まれています。

***

この記事もご覧ください。

心に響く英語ことわざ(347)米国の発明王トーマス・エジソンの名言 Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time.(諦めなければ夢は叶う)

https://www.eionken.co.jp/note/thomas-alva-edison-3/

心に響く英語ことわざ(349)イタリアの政治思想家マキャベリの名言 Whoever desires constant success must change his conduct with the times.(時勢は一変する)

https://www.eionken.co.jp/note/machiavelli/

英語リスニング脳構築のポイント「単語ごとの英音認識」と「意味の理解」ができるようになる学習法

https://www.eionken.co.jp/note/listening-english-recognition-understanding/

***

著者Profile

山下 長幸(やました ながゆき)

・英語リスニング教育の専門家。長年、英語リスニング学習を実践・研究し、日本人に適した英語リスニング学習方法論を構築し、サービス提供のため英音研株式会社を創業。

・英語関連の著書に「生成AIをフル活用した大人の英語戦略」「英語リスニング学習にまつわるエトセトラ:学習法レビュー」「なぜ日本人は英語リスニングが苦手なのか?」など26冊がある。

Amazon.co.jp: 英音研株式会社: 本、バイオグラフィー、最新アップデート

お知らせ

お知らせ

英音研公式ブログ

英音研公式ブログ

お問い合わせ

お問い合わせ