- 英語リスニングに強くなる!英音研公式ブログ / 205. 心に響く英語ことわざ1

公開日

2025.04.02

更新日

2025.08.31

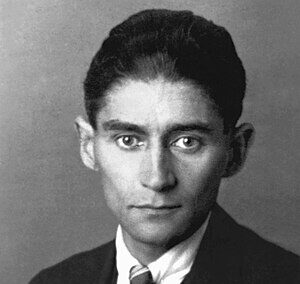

心に響く英語ことわざ(373)「変身」で有名なプラハ出身の小説家カフカの名言 There are two cardinal sins from which all others spring: impatience and laziness.(焦りは仇、怠け心は心の泥棒)

“There are two cardinal sins from which all others spring: impatience and laziness.”

直訳は「すべての罪悪の源となる二つの大罪は、焦りと怠惰である」で、似た意味の日本語のことわざに「焦りは仇、怠け心は心の泥棒」があります。

“cardinal”は「基本的な、主要な、枢要な」など意味し、発音は“kɑ́rdnəl”、音節car・di・nalです。ちなみに米国MLBのセントルイス・カージナルス(St. Louis Cardinals)のチーム名は、ミズーリ州の州鳥である「cardinal」(和名はショウジョウコウカンチョウ)に由来しています。

“impatience”は「短気、我慢できないこと、焦り」などを意味し、発音は“impéiʃəns”、音節は“im・pa・tience”です。

フランツ・カフカの名言”There are two cardinal sins from which all others spring: impatience and laziness.”の意味

フランツ・カフカ(Franz Kafka)のこの名言は、カフカの書簡の中で最も有名な言葉の一つです。

この言葉は、一見矛盾しているように見えますが、カフカは、焦りと怠惰という二つの相反する性質が、互いに関連し、様々な罪悪を生み出す根源であると考えていました。

焦り

焦りは、物事をすぐに成し遂げようとする焦燥感や不安感から生まれます。カフカにとって、焦りは、真実や本質を見失わせ、短絡的な行動を取らせてしまうものでした。

焦りに駆られた人間は、十分な検討をせずに決断を下したり、他人に依存したり、あるいは暴力に訴えたりする可能性があります。

カフカは、自身の作品の中で、主人公が焦りに駆られて苦しむ様子を繰り返し描いています。例えば、「変身」では、主人公グレゴール・ザムザが突然巨大な虫に変身したことに焦り、家族や社会から孤立していく様子が描かれています。

怠惰

一方、怠惰は、努力することを避け、現状に安住しようとする態度です。カフカにとって、怠惰は、自己成長や人生の目的を見失わせ、無気力や絶望に陥らせてしまうものでした。

怠惰な人間は、自分の可能性を信じることなく、何もせずに人生を過ごしてしまう可能性があります。

カフカは、自身の作品の中で、主人公が怠惰によって苦しむ様子を繰り返し描いています。例えば、「審判」では、主人公ヨーゼフ・Kが、ある日突然逮捕され、罪状も分からないまま裁判にかけられるという奇妙な体験をします。ヨーゼフ・Kは、積極的に自分の弁護をしようとせず、周囲の人々に頼ろうとするため、裁判は一向に進展しません。

焦りと怠惰の関連性

カフカは、焦りと怠惰は、互いに関連し、様々な罪悪を生み出す根源であると考えていました。

焦りは、十分な検討をせずに決断を下したり、他人に依存したり、あるいは暴力に訴えたりする可能性があります。

一方、怠惰は、自己成長や人生の目的を見失わせ、無気力や絶望に陥らせてしまう可能性があります。

これらの二つの性質は、どちらも人間の弱さを表しており、様々な罪悪を生み出す土壌となります。

名言の解釈

カフカのこの名言は、人間が罪悪を犯してしまう原因となる二つの根本的な性質について警鐘を鳴らしていると考えられます。

私たちは、焦りと怠惰という二つの誘惑に打ち勝ち、忍耐強く、努力を重ねることで、より良い人生を送ることができるでしょう。

***

似た意味の英語のことわざ

Haste makes waste.

(急いては事を仕損じる)

このことわざは、焦って行動すると、失敗してしまうということを意味します。物事を急いで行うと、十分な注意を払えなくなり、ミスを犯してしまう可能性が高くなります。

All work and no play makes Jack a dull boy.

(仕事ばかりして遊ばないと、ジャックはつまらない奴になる)

このことわざは、仕事ばかりしていると、心身ともに疲弊してしまうということを意味します。仕事と休息のバランスをしっかりと取ることが大切です。

A stitch in time saves nine.

(九つの縫い目は、一針で防げる)

このことわざは、小さな問題を早めに解決することで、大きな問題を防ぐことができるということを意味します。問題を先延ばしにせず、早めに対応することが大切です。

Slow and steady wins the race.

(ゆっくりと着実に歩む者がレースに勝つ)

このことわざは、焦らずに、着実に努力することで、最終的には成功できるということを意味します。短期的ではなく、長期的な視点で物事を考えることが大切です。

Look before you leap.

(飛び込む前に考える)

このことわざは、行動する前に、よく考えることが大切ということを意味します。十分な情報収集を行い、リスクを検討した上で行動することが大切です。

Procrastination is the thief of time.

(先延ばしは時間の泥棒)

このことわざは、先延ばしは時間を無駄にするということを意味します。やるべきことを先延ばしにせず、すぐに取り掛かることが大切です。

***

似た意味の日本語のことわざ

焦りは仇

このことわざは、焦って行動すると、失敗してしまうということを意味します。物事を急いで行うと、十分な注意を払えなくなり、ミスを犯してしまう可能性が高くなります。

怠け心は心の泥棒

このことわざは、怠惰な心は、貴重な時間を奪ってしまうということを意味します。時間を有効活用し、積極的に行動することが大切です。

急がば回れ

このことわざは、近道を取ろうとすると、かえって遠回りになってしまうということを意味します。焦らずに、正しい手順を踏むことが大切です。

延ばしは禁物

このことわざは、やるべきことを先延ばしにすると、後悔してしまうということを意味します。やるべきことは、すぐに取り掛かることが大切です。

強い意志こそが成功の鍵

このことわざは、強い意志があれば、どんな困難も乗り越えられるということを意味します。目標に向かって、諦めずに努力することが大切です。

***

フランツ・カフカ:プラハ生まれの文学者、その生い立ちと波乱に満ちた生涯

プラハのユダヤ人家庭に生まれる

フランツ・カフカは、1883年7月3日、オーストリア=ハンガリー帝国領プラハ(現在のチェコ共和国プラハ)の中流階級のユダヤ人家庭に生まれました。

父:ヘルマン・カフカ

高級小間物商を営む実業家

厳格で威圧的な性格

カフカとの関係は良好とは言えなかった

母:ユーリエ・カフカ

内気で繊細な性格

カフカとは心を通わせていた

カフカは、両親と2人の妹、弟の5人家族で育ちました。幼少期は病弱で、活発な子供ではありませんでしたが、読書が好きで、想像力豊かな子供だったと言われています。

ドイツ語とチェコ語の二言語環境

当時、プラハはオーストリア=ハンガリー帝国領であり、ドイツ語が公用語として使われていました。しかし、カフカの家族はユダヤ教徒であり、家庭ではチェコ語も話されていました。

カフカは、ドイツ語とチェコ語の二言語環境の中で育ちました。このことが、彼の作品に独特な多様性をもたらしたと考えられています。

プラハ大学で法律を学ぶ

1901年、カフカはプラハ大学に入学し、法律を学びました。

当初は哲学を専攻する希望があったが、父の反対により断念

法律への興味はなかったが、安定した職業に就きたいと考えていた

大学時代は、シオニズム運動に関心を持ち、ユダヤ人としてのアイデンティティを探求

1906年に大学を卒業後、カフカは保険会社に就職しました。

保険会社勤務と文学活動

保険会社勤務のかたわら、カフカは小説や短編小説を執筆し始めました。

8時から14時までの勤務時間

午後は執筆に時間を充てる

健康上の理由から、菜食主義を実践

両親との同居生活

カフカの作品は、当時の社会の不条理や人間の孤独を独特な文体で描いたもので、多くの読者に共感を呼びました。

創作活動と病との闘い

1917年、カフカは結核を患い、療養生活を余儀なくされます。

療養中に執筆した作品に「変身」がある

結核は彼の創作活動に大きな影響を与えた

カフカは、生涯にわたって結核と闘いながら、数多くの作品を残しました。

死後、世界的な作家として認められる。

カフカは、生前にほとんどの作品を発表することはありませんでしたが、死後、その才能は世界中で認められました。

代表作:「変身」、「審判」、「城」

20世紀の最も重要な作家の一人

作品は、現代社会の疎外感や不安を表現

現在でも、世界中で読み継がれている

カフカは、20世紀を代表する作家の一人であり、その作品は、現代社会の人々に深い洞察を与え続けています。

***

この記事もご覧ください。

心に響く英語ことわざ(372)ハードボイルド小説で有名な米国人作家レイモンド・チャンドラーの名言 If I wasn’t hard, I wouldn’t be alive. If I couldn’t ever be gentle, I wouldn’t deserve to be alive.(剛柔二備(ごうじゅうにび))

https://www.eionken.co.jp/note/raymond-thornton-chandler/

英語リスニング脳構築のポイント「単語ごとの英音認識」と「意味の理解」ができるようになる学習法

https://www.eionken.co.jp/note/listening-english-recognition-understanding/

***

著者Profile

山下 長幸(やました ながゆき)

・英語リスニング教育の専門家。長年、英語リスニング学習を実践・研究し、日本人に適した英語リスニング学習方法論を構築し、サービス提供のため英音研株式会社を創業。

・英語関連の著書に「生成AIをフル活用した大人の英語戦略」「英語リスニング学習にまつわるエトセトラ:学習法レビュー」「なぜ日本人は英語リスニングが苦手なのか?」など26冊がある。

Amazon.co.jp: 英音研株式会社: 本、バイオグラフィー、最新アップデート

お知らせ

お知らせ

英音研公式ブログ

英音研公式ブログ

お問い合わせ

お問い合わせ