- 英語リスニングに強くなる!英音研公式ブログ / 205. 心に響く英語ことわざ1

公開日

2025.04.02

更新日

2025.08.04

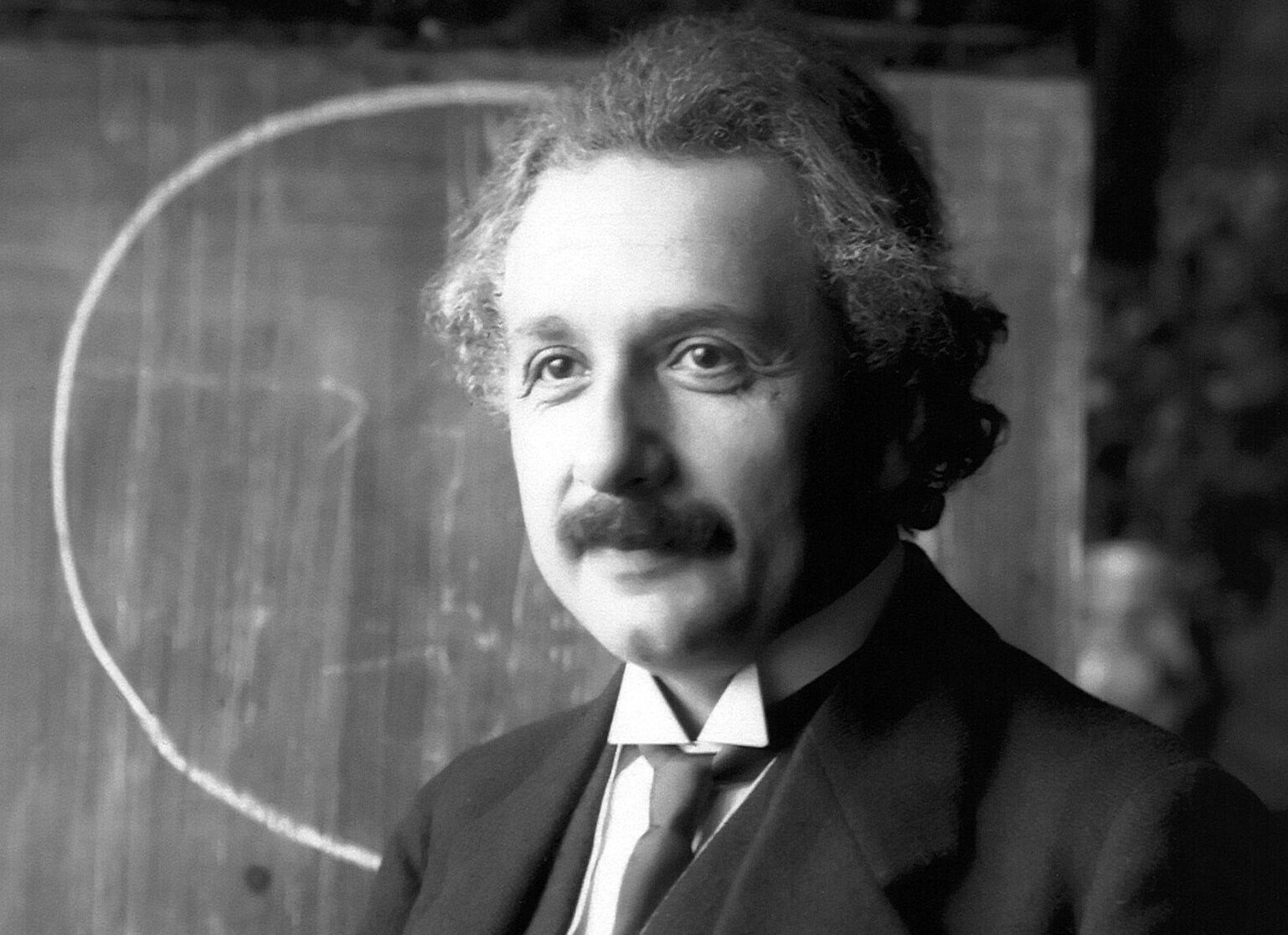

心に響く英語ことわざ(497)相対性理論を構築したアインシュタインの名言 The value of a man should be seen in what he gives and not in what he is able to receive.(与えるは、受け取るより、幸なり)

“The value of a man should be seen in what he gives and not in what he is able to receive.”

直訳は「人の価値は、彼が与えるもので測られなければならず、彼が受け取ることができるもので測られるべきではない」で、似た意味のことわざに「与えるは、受け取るより、幸なり」があります。

アインシュタイン(Albert Einstein)の名言 The value of a man should be seen in what he gives and not in what he is able to receive.の意味

この言葉は、人間の価値を測る基準は、その人が社会や周囲の人々にどれだけ貢献し、与えることができるかにある、ということを示しています。

与えることの重要性:

単に物質的なものを与えるだけでなく、知識、経験、愛情など、様々な形で社会や他者に貢献することが重要であることを示唆しています。

受け取ることへの批判:

社会的な地位や富、名誉など、自分自身のために受け取ることよりも、他者のために何かを与えることの方が、より人間としての価値が高いと述べています。

貢献の多様性:

与えるものは、必ずしも物質的なものではなく、ボランティア活動や芸術活動など、様々な形で表現される可能性があることを示しています。

なぜこの言葉が重要なのか

この言葉は、現代社会において、特に物質的な豊かさや成功が重視される中で、私たちに改めて人間の価値について考えさせる深い意味を持っています。

自己実現:

他者のために何かをすることで、自己実現感や生きがいを見つけることができる。

社会貢献:

社会の一員として、自分にも貢献できる役割があることを認識し、社会全体の幸福に貢献できる。

人間関係:

与えることによって、他者との信頼関係を築き、より豊かな人間関係を築くことができる。

まとめ

アインシュタインのこの言葉は、私たちが自分の人生をどのように生きるか、そして人間としてどのような価値観を持つべきかについて、重要な示唆を与えてくれます。この言葉を通して、私たちは、自分自身の内面を見つめ直し、より豊かな人生を送るためのヒントを得ることができるでしょう。

***

似た意味の英語のことわざ

It’s better to give than to receive.(与える方が、受け取るよりも良い。)

このことわざは、アインシュタインの名言と最も近い意味を表しています。与える行為の価値を強調し、受動的な姿勢ではなく、積極的に貢献することの大切さを教えてくれます。

The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. (自分自身を見つける最善の方法は、他人のために尽くすことの中に自分を見失うことだ。)

このことわざは、他人のために尽くすことで、自己成長や自己実現につながることを示唆しています。

We make a living by what we get, but we make a life by what we give. (私たちは得るものによって生活し、与えるものによって人生を作る。)

このことわざは、物質的な豊かさだけでなく、他者への貢献が豊かな人生を送る上で重要であることを強調しています。

***

似た意味の日本語のことわざ

与えるは、受け取るより、幸なり: 直接的な意味としては、「与えることは、受け取るよりも幸福である」ですが、与えることの精神的な豊かさや、人間関係における重要性を表しています。

徳を積む: 良い行いを積み重ねることで、自分自身も成長し、社会に貢献できるという考え方です。

仁義を尽す: 正義のために尽くし、他人を思いやること。

一人は皆のために、皆は一人のために: 共働体や社会において、互いに助け合い、協力することの大切さを表しています。

***

アインシュタインの生い立ち

アルベルト・アインシュタインは、20世紀を代表する理論物理学者であり、相対性理論をはじめとする数々の偉大な業績を残しました。彼の生い立ちには、天才と呼ばれる人物の意外な一面や、科学への情熱を育んだ環境など、興味深いエピソードが数多く存在します。

幼少期と少年期

生まれ: 1879年3月14日、ドイツのウルムでユダヤ人の家庭に生まれました。

遅めの言葉の発達: 幼少期は言葉の発達が遅く、周囲を心配させました。しかし、一度話し始めると、複雑なことを論理的に説明することができたといいます。

科学への興味: 幼い頃から科学に興味を持ち、特に羅針盤に魅せられました。この経験が、後に物理学への道を歩むきっかけとなったと言われています。

学校生活: 学校では、厳格な教育方針に馴染めず、しばしば教師と対立しました。独学で様々な知識を吸収し、学校教育には懐疑的な態度を持っていました。

青年期と大学時代

スイス連邦工科大学入学: スイス連邦工科大学に入学し、物理学を専攻。ここで、生涯の友人となるミレバ・マリッチと出会います。

特許局勤務: 卒業後、ベルン特許局に勤務。特許審査の仕事は比較的自由な時間をもたらし、アインシュタいますは、その時間を利用して物理学の研究に没頭しました。

奇跡の年: 1905年、わずか26歳で、「特殊相対性理論」「ブラウン運動に関する研究」「光量子仮説」など、物理学史に残る論文を立て続けに発表。この年は「奇跡の年」と呼ばれています。

中年期以降

相対性理論の完成: 特殊相対性理論を発表後も研究を続け、1915年に一般相対性理論を発表。この理論は、重力と時空の関係を解明し、現代物理学の基礎となりました。

ノーベル物理学賞受賞: 1921年、光電効果に関する研究でノーベル物理学賞を受賞。

ナチスドイツからの亡命: ナチスが台頭すると、ユダヤ人であったアインシュタインはアメリカに亡命。プリンストン高等研究所で研究を続けました。

晩年: 原子爆弾開発に関与したことを深く後悔し、核兵器廃絶を訴え続けました。

アインシュタインの性格と特徴

独創性: 常識にとらわれず、独自の視点から物事を捉える能力に長けていました。

平和主義: 戦争を憎み、平和な世界の実現を願っていました。

ユーモア: 厳格な科学者というイメージとは裏腹に、ユーモアセンスも豊かでした。

アインシュタインは、天才的な頭脳だけでなく、平和を愛し、人間を深く思慮する心を持った人物でした。彼の業績は、現代社会に大きな影響を与え続けています。

***

この記事もご覧ください。

心に響く英語ことわざ(496)フランスの哲学者のモンテーニュの名言 Saying is one thing and doing is another.(言うは易し行うは難し)

https://www.eionken.co.jp/note/michel-de-montaigne-d/

心に響く英語ことわざ(498)米国の発明王トーマス・エジソンの名言 The first requisite for success is to develop the ability to focus and apply your mental and physical energies to the problem at hand – without growing weary.(勝者は決して諦めず、諦める者は決して勝たない)

https://www.eionken.co.jp/note/thomas-alva-edison-d/

英語リスニング脳構築のポイント「単語ごとの英音認識」と「意味の理解」ができるようになる学習法

https://www.eionken.co.jp/note/listening-english-recognition-understanding/

著者Profile

山下 長幸(やました ながゆき)

・英語リスニング教育の専門家。長年、英語リスニング学習を実践・研究し、日本人に適した英語リスニング学習方法論を構築し、サービス提供のため英音研株式会社を創業。

・英語関連の著書に「生成AIをフル活用した大人の英語戦略」「英語リスニング学習にまつわるエトセトラ:学習法レビュー」「なぜ日本人は英語リスニングが苦手なのか?」など17冊がある。

Amazon.co.jp: 英音研株式会社: 本、バイオグラフィー、最新アップデート

お知らせ

お知らせ

英音研公式ブログ

英音研公式ブログ

お問い合わせ

お問い合わせ