- 英語リスニングに強くなる!英音研公式ブログ / 205. 心に響く英語ことわざ1

公開日

2025.04.02

更新日

2025.08.30

心に響く英語ことわざ(240)「クリスマス・キャロル」の著者チャールズ・ディケンズの名言 No one is useless in this world who lightens the burden of it to anyone else.(人の喜びは自分の喜び)

No one is useless in this world who lightens the burden of it to anyone else.

直訳は「この世で他人の負担を軽減するような人は役に立たない人とは言わない」で、似た意味の日本のことわざに「人の喜びは自分の喜び」があります。

チャールズ・ディケンズの名言 No one is useless in this world who lightens the burden of it to anyone else.の意味

「誰かが他人の負担を少しでも軽くするなら、その人はこの世の中で無価値な存在ではない。(大変価値のある存在である)」

この名言は、社会貢献や慈善活動といった大きな行動だけでなく、日常生活におけるちょっとした優しさや思いやりも価値あるものとして捉えています。

以下、この名言のより詳細な解釈と、現代社会における意義について説明します。

貢献の大小ではなく、優しさの心が重要

この名言は、社会に大きく貢献するような特別な人だけが価値があるという考え方を否定しています。誰かが他人のために何かをして、その人の負担を少しでも軽くするなら、それは立派な行為であり、その人自身が価値ある存在であると主張しています。

互助精神の大切さ

この名言は、互助精神の重要性を示唆しています。人間は社会的な生き物であり、互いに助け合い、支え合うことで生きていくことができます。誰かが他人のために何かをすることは、社会全体にとってもプラスになることです。

現代社会における意義

現代社会は、競争社会であり、個人主義が蔓延しています。しかし、この名言は、そのような社会だからこそ、互いに優しさを持ち、助け合うことが大切であると教えてくれます。

名言の背景

この名言は、チャールズ・ディケンズの小説『クリスマス・キャロル』の中で、主人公のスクルージが過去のクリスマスの幽霊と出会った際に語られる言葉です。スクルージは、これまで自分勝手な人生を送ってきており、他人のことを全く考えていませんでした。しかし、過去のクリスマスの幽霊との出会いをきっかけに、自分のこれまでの生き方を反省し、改心していくことになります。

この名言は、ディケンズ自身の社会に対する考え方が反映されていると言えます。ディケンズは、貧困や社会問題に深く関心を持っており、自身の作品を通して、社会の改善を訴えていました。

***

似た意味を持つ英語のことわざ

A smile is the universal language of kindness.

(笑顔は優しさを表す世界共通の言葉)

No act of kindness, no matter how small, is ever wasted.

(どんな小さな親切でも無駄になることはない)

It’s better to give than to receive.

(与えることは、受け取ることよりも幸せ)

***

似た意味を持つ日本語のことわざ

施されたら施し返す

情けは人のためならず

与えることによって、自分も豊かになる

人の喜びは自分の喜び

***

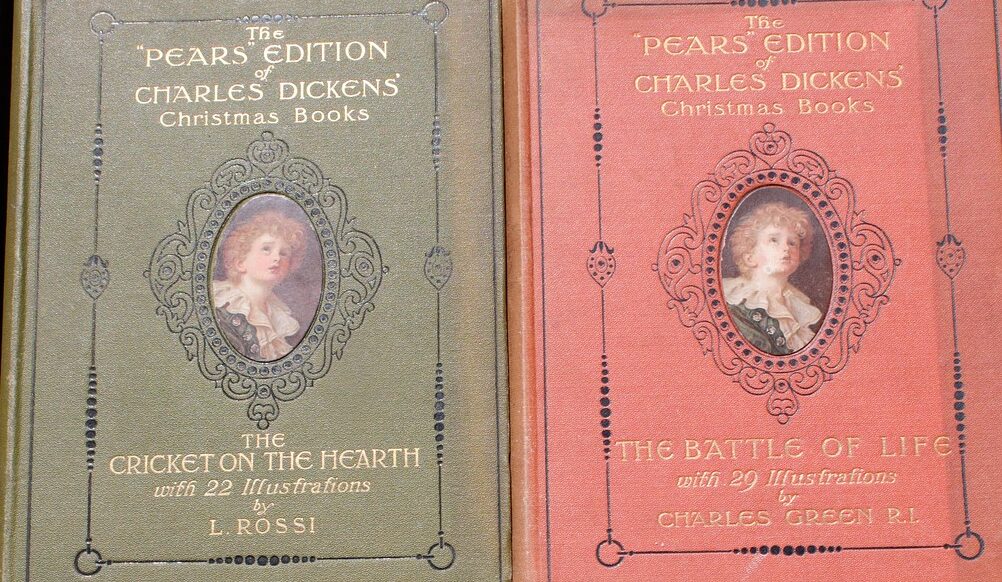

チャールズ・ディケンズ(Charles Dickens)の生い立ち

チャールズ・ディケンズは、1812年2月7日にイギリスのポーツマスで生まれました。父親は海軍の事務員で、母親は教師でした。ディケンズは8人兄弟の2番目でした。

ディケンズの幼少期は、比較的幸せなものでした。しかし、1824年、父親が借金で投獄されたため、一家は困窮します。ディケンズは12歳で学校を辞め、靴墨工場で働かされました。その後、弁護士事務所で事務員として働き、1832年には新聞記者になりました。

1836年、ディケンズは最初の小説『スケッチ集』を出版します。この小説は、ロンドンの下層階級の人々の生活を描いたもので、大ヒットしました。その後、ディケンズは『オリバー・ツイスト』(1838年)、『ニコラス・ニクルビー』(1839年)、『クリスマス・キャロル』(1843年)、『デイヴィッド・コパフィールド』(1850年)など、数々の名作小説を出版しました。

ディケンズは、社会問題に強い関心を持っていました。彼の作品は、貧困、児童労働、犯罪など、当時の社会問題をリアルに描写し、社会改革を訴えました。

彼は、イギリスの国民的作家として、現在も世界中で愛されています。

以下は、ディケンズの生い立ちに関する詳細情報です。

出生: 1812年2月7日、イギリス・ポーツマス

両親: ジョン・ディケンズ(海軍の事務員)、エリザベス・ディケンズ(教師)

兄弟: 8人兄弟の2番目

幼少期: 比較的幸せな幼少期を過ごす

1824年: 父親が借金で投獄され、一家は困窮

1824年: 12歳で学校を辞め、靴墨工場で働く

1827年: 弁護士事務所で事務員として働く

1832年: 新聞記者になる

1836年: 小説『スケッチ集』を出版

1838年: 小説『オリバー・ツイスト』を出版

1839年: 小説『ニコラス・ニクルビー』を出版

1843年: 小説『クリスマス・キャロル』を出版

1850年: 小説『デイヴィッド・コパフィールド』を出版

1870年6月9日: 58歳で亡くなる

***

チャールズ・ディケンズの著作『クリスマス・キャロル』はどのような作品か?

概要

『クリスマス・キャロル』は、チャールズ・ディケンズによって1843年に出版されたクリスマス物語です。 Ebenezer Scrooge という利己的な老人の物語で、彼はクリスマスイブに過去の、現在の、そして未来のクリスマスの幽霊に訪問されます。これらの幽霊たちは、Scrooge に彼の過去の過ちと現在の行動が将来にどのような影響を与えるかを見せます。 Scrooge はこれらの訪問を通して、自分の行動を改め、他人に親切になることを学びます。

テーマ

『クリスマス・キャロル』のテーマは、愛、寛大さ、家族の大切さです。 Scrooge は物語の初めには、これらの価値観を全く理解していません。しかし、幽霊たちの訪問を通して、これらの価値観が人生で最も重要なものであることを学びます。

影響

『クリスマス・キャロル』は、出版以来、世界中で愛されている作品です。この作品は、クリスマスの定番作品として、多くの人々に愛されています。また、この作品は、社会問題への関心を高めるきっかけにもなりました。

映画化

『クリスマス・キャロル』は、何度も映画化されています。有名な映画化作品としては、1951年の映画『クリスマス・キャロル』 (主演:アラステア・シム)、1983年のテレビ映画『クリスマス・キャロル』 (主演:ジョージ・C・スコット)、2009年の映画『クリスマス・キャロル』 (主演:ジム・キャリー) などがあります。

その他

『クリスマス・キャロル』は、英語学習者にもおすすめの作品です。この作品は、比較的短い小説であり、英語の難易度も高くないため、英語学習者にとって読みやすい作品です。また、この作品は、クリスマスの文化や伝統を知るためにもおすすめです。

この記事もご覧ください。

心に響く英語ことわざ(239)「車輪の下」の著者ヘルマン・ヘッセ(Hermann Hesse)の名言 Everything becomes a little different as soon as it is spoken out loud.(口に出すと風が吹く)

https://www.eionken.co.jp/note/hermann-hesse/

心に響く英語ことわざ(241)「不思議の国のアリス」の著者ルイス・キャロル(Lewis Carroll)の名言 Everything’s got a moral, if only you can find it.(世の中は教訓の宝庫)

https://www.eionken.co.jp/note/lewis-carroll-4/

英語リスニング脳構築のポイント「単語ごとの英音認識」と「意味の理解」ができるようになる学習法

https://www.eionken.co.jp/note/listening-english-recognition-understanding/

***

著者Profile

山下 長幸(やました ながゆき)

・英語リスニング教育の専門家。長年、英語リスニング学習を実践・研究し、日本人に適した英語リスニング学習方法論を構築し、サービス提供のため英音研株式会社を創業。

・英語関連の著書に「生成AIをフル活用した大人の英語戦略」「英語リスニング学習にまつわるエトセトラ:学習法レビュー」「なぜ日本人は英語リスニングが苦手なのか?」など26冊がある。

Amazon.co.jp: 英音研株式会社: 本、バイオグラフィー、最新アップデート

お知らせ

お知らせ

英音研公式ブログ

英音研公式ブログ

お問い合わせ

お問い合わせ