- 英語リスニングに強くなる!英音研公式ブログ / 205. 心に響く英語ことわざ1

公開日

2025.04.02

更新日

2025.08.30

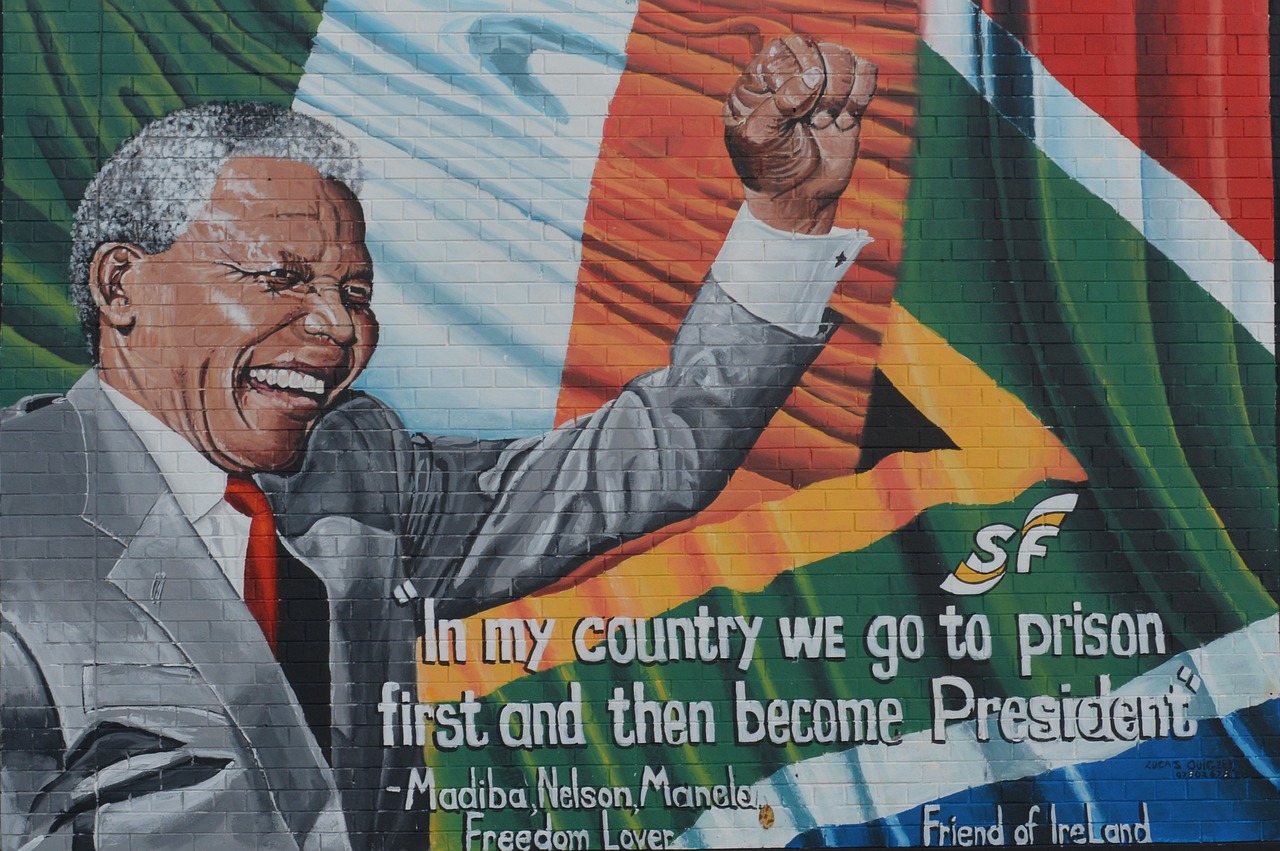

心に響く英語ことわざ(254)南アフリカ初の黒人大統領ネルソン・マンデラの名言 The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.(七転び八起き)

The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.

直訳は「生きることの最大の栄光は、決して転ばないことにあるのではなく、転ぶたびに立ち上がることにある」で、似た意味の日本のことわざに「七転び八起き」があります。

南アフリカ初の黒人大統領ネルソン・マンデラ(Nelson Mandela)の名言 The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.の意味

この名言は、人生における真の栄光とは、決して転ばないことではなく、転ぶたびに立ち上がることである、という意味です。

以下、この名言をより深く理解するために、いくつかのポイントに分けて解説します。

人生における転落と立ち上がり

人生においては、誰もが様々な困難や挫折を経験します。仕事で失敗したり、人間関係で問題が生じたり、病気にかかってしまったり。こうした経験は、時に私たちを打ちのめし、立ち上がることができなくなるほど辛いものです。

しかし、マンデラはこの名言の中で、そのような困難に直面したときこそ、真の強さが試されると説いています。決して転ばない人生など存在せず、大切なのは、転ぶたびに立ち上がり、前に進むことです。

立ち上がることの重要性

立ち上がることには、いくつかの重要な意味があります。

諦めない心: 困難に直面しても諦めずに立ち上がろうとすることは、強い意志と信念の表れです。

成長の機会: 失敗や挫折から学ぶことは、私たちを成長させる貴重な経験となります。

周囲への勇気: 立ち上がることによって、周囲の人々にも勇気を与えることができます。

マンデラ自身の経験

マンデラ自身も、長い人生の中で数多くの困難を経験しました。27歳で反アパルトヘイト運動に参加した彼は、投獄され、27年間もの間自由を奪われました。しかし、彼は決して希望を失わず、出獄後も人種差別撤廃のために戦い続け、1994年には南アフリカ初の黒人大統領に就任しました。

マンデラの人生は、この名言を体現したようなものです。彼は何度も転びながらも、そのたびに立ち上がり、ついに大きな勝利を収めたのです。

現代社会におけるこの名言の重要性

現代社会は、競争が激しく、変化の速い時代です。こうした時代の中で、私たちは常にプレッシャーやストレスを感じ、時に挫折してしまうこともあります。

しかし、そんな時こそ、この名言を思い出してほしいと思います。決して転ばない人生など存在せず、大切なのは、転ぶたびに立ち上がり、前に進むことです。

***

似た意味の英語のことわざ

“Failure is the stepping stone to success.”

失敗は成功への踏み台である。

“If at first you don’t succeed, try, try again.”

最初うまくいかなくても、諦めずに何度も挑戦し続ければよい。

***

似た意味を持つ日本語のことわざ

七転八起(しちてんはっき)

何度転んでも立ち上がり続けること。このことわざは、中国の故事から由来しています。 ある男が7回も転んで8回目に立ち上がったことから、何度転んでも立ち上がり続けることの大切さを表すようになりました。

不撓不屈(ふとうふくつ)

どんな困難にも屈しない強い意志。このことわざは、中国の故事から由来しています。 どんな困難にも屈しない強い意志を持つ人物を形容するために使われます。

失敗は成功のもと

失敗から学ぶことで、より良い結果を成し遂げることができる。

人間だれでも一度は転ぶ:誰もが人生において困難に直面するという意味。このことわざは、努力すれば必ず成功するという意味ではありません。 失敗から学び、次に活かすことで、より良い結果を成し遂げることができるという意味です。

雨降って地固まる

困難を乗り越えることで、より強くなるという意味。

諦めなければ夢は叶う:

最後まで諦めずに努力すれば、夢は叶うという意味。

逆境にこそ成長のチャンスがある

困難な状況こそ、自分自身を成長させるチャンスであるという意味。

***

ネルソン・マンデラの生い立ち

ネルソン・マンデラは、20世紀を代表する偉大な指導者の一人であり、南アフリカにおけるアパルトヘイト撤廃と人種融和に尽力した人物として知られています。

幼少期:伝統的な部族社会と植民地支配の影

1918年7月18日、南アフリカ東ケープ州のムベゾ村で、テンプ族の首長の子として誕生したマンデラは、幼少期を伝統的な部族社会の中で過ごしました。しかし、当時の南アフリカは白人による植民地支配下にあり、黒人は差別と抑圧に苦しんでいました。

青年期:高等教育と政治への目覚め

マンデラは、優秀な成績でフォート・ヘア大学に進学し、法学を学びました。大学時代には、黒人学生組織に参加し、白人支配に対する抗議活動に積極的に関与するようになります。

アフリカ民族会議への加入と反アパルトヘイト運動

1944年、マンデラはアフリカ民族会議(ANC)に加入し、本格的に反アパルトヘイト運動に身を投じます。彼は、非暴力主義による抵抗運動を主導し、次第にANCの指導者としての地位を確立していくことになります。

武装闘争への転換と投獄

1960年代に入り、南アフリカ政府はアパルトヘイト政策をより強化し、ANCに対する弾圧も厳しくなりました。マンデラは、非暴力主義だけでは体制を変えることはできないと判断し、武装闘争組織「ウムコントゥ・ウェ・シズウェ(民族の槍)」を結成します。しかし、1962年に逮捕され、終身刑判決を受けました。

27年間の獄中生活と不屈の精神

マンデラは、ロベン島刑務所に投獄され、27年間もの間、過酷な環境の中で過ごし. しかし、彼は決して希望を失わず、獄中でも人種融和と民主化のための活動を続けました。その強い意志と不屈の精神は、世界中の人々から尊敬を集めました。

解放と大統領就任:歴史的瞬間

1990年、南アフリカ政府はついにアパルトヘイト政策を撤廃し、マンデラを釈放しました。その後、マンデラはANCの議長となり、白人との交渉を通して民主化を実現。1994年には、南アフリカ初の黒人大統領に就任し、歴史的な瞬間を迎えました。

人種融和と国民和解への尽力

大統領として、マンデラは人種融和と国民和解に尽力しました。彼は、「真実と和解委員会」を設置し、アパルトヘイト時代の犯罪を明らかにするとともに、加害者と被害者の和解を促進しました。

現代社会におけるマンデラ精神の重要性

現代社会においても、差別や偏見、人権侵害などの問題は依然として存在しています。マンデラの残した遺産は、私たち一人ひとりが差別と闘い、より公正で平和な社会を実現するために努力し続けることの重要性を教えてくれます。

***

南アフリカ政府がアパルトヘイト政策を撤廃した経緯

1990年、南アフリカ政府はついにアパルトヘイト政策を撤廃し、世界中を驚かせました。この歴史的な出来事は、様々な要因が複雑に絡み合い、長い年月をかけて実現されました。

***

アパルトヘイト政策の背景と概要

アパルトヘイトとは、南アフリカで1948年から1994年まで施行されていた、人種に基づく差別政策です。白人が政治、経済、社会のあらゆる分野を支配し、黒人は劣った人種として扱われ、教育、就労、居住など様々な権利が制限されていました。

アパルトヘイト体制への抵抗と国際社会の圧力

アパルトヘイト政策は、国内外から強い批判を受け、抵抗運動が活発化しました。中でも、アフリカ民族会議(ANC)は非暴力主義による抗議活動を行い、国際社会の支援も得て、アパルトヘイト体制への圧力を高めていきました。

ゴルバチョフ政権の登場とソ連の改革

1980年代後半、ソ連のゴルバチョフ政権の登場と改革は、世界中の冷戦体制に大きな影響を与えました。南アフリカ政府も例外ではなく、ソ連からの支援を失うことを恐れて、アパルトヘイト政策の改革を検討せざるを得なくなりました。

F.W.デクラーク大統領の登場と改革への動き

1989年、F.W.デクラーク氏が南アフリカ大統領に就任しました。デクラーク大統領は、アパルトヘイト政策の改革は不可避であると認識し、黒人との対話と和解を目指した改革を推進しました。

ネルソン・マンデラ氏との秘密会談と釈放

1990年2月、デクラーク大統領は、27年間投獄されていたネルソン・マンデラ氏と秘密会談を行いました。この会談は、アパルトヘイト体制の終焉に向けて大きな転換点となりました。

アパルトヘイト関連法の撤廃と民主化への道

デクラーク大統領とマンデラ氏の間で話し合いが進められ、1991年にはアパルトヘイト関連法が撤廃されました。その後、民主化に向けた本格的な議論が開始され、1994年には初の全人種参加選挙が行われ、マンデラ氏が大統領に就任しました。

アパルトヘイト撤廃の要因

アパルトヘイト政策の撤廃には、様々な要因が複雑に絡み合いました。

国内外の世論の批判と圧力: アパルトヘイト政策は、国内外から強い批判を受け、国際社会の圧力も高まっていました。

ソ連の改革と冷戦体制の終焉: ソ連の改革と冷戦体制の終焉は、南アフリカ政府にも大きな影響を与えました。

F.W.デクラーク大統領の改革への意欲: デクラーク大統領は、アパルトヘイト政策の改革は不可避であると認識し、黒人との対話と和解を目指した改革を推進しました。

ネルソン・マンデラ氏との対話と和解: マンデラ氏との対話と和解は、アパルトヘイト体制の終焉に向けて大きな役割を果たしました。

アパルトヘイト撤廃の意義

アパルトヘイト政策の撤廃は、人種差別に対する大きな勝利であり、南アフリカだけでなく、世界中の人々に希望を与えました。この出来事は、民主主義と人権の重要性を改めて示すものであり、世界の歴史に大きな足跡を残しました。

この記事もご覧ください。

心に響く英語ことわざ(253)米国大統領だったジョン・F・ケネディ(John Fitzgerald Kennedy)の名言 Efforts and courage are not enough without purpose and direction.(目的なくして手段なし)

https://www.eionken.co.jp/note/john-fitzgerald-kennedy-2/

心に響く英語ことわざ(255)英国初の女性首相マーガレット・サッチャーの名言 If you just set out to be liked, you would be prepared to compromise on anything at any time and you would achieve nothing.(己の信ずる道を歩め)

https://www.eionken.co.jp/note/margaret-thatcher/

英語リスニング脳構築のポイント「単語ごとの英音認識」と「意味の理解」ができるようになる学習法

https://www.eionken.co.jp/note/listening-english-recognition-understanding/

***

著者Profile

山下 長幸(やました ながゆき)

・英語リスニング教育の専門家。長年、英語リスニング学習を実践・研究し、日本人に適した英語リスニング学習方法論を構築し、サービス提供のため英音研株式会社を創業。

・英語関連の著書に「生成AIをフル活用した大人の英語戦略」「英語リスニング学習にまつわるエトセトラ:学習法レビュー」「なぜ日本人は英語リスニングが苦手なのか?」など26冊がある。

Amazon.co.jp: 英音研株式会社: 本、バイオグラフィー、最新アップデート

お知らせ

お知らせ

英音研公式ブログ

英音研公式ブログ

お問い合わせ

お問い合わせ